JR九州 筑肥線のホームドア:軽量型ホームドア 試験導入タイプ(九大学研都市駅)

| タイプ | 腰高式 | |

|---|---|---|

| メーカー | 日本信号・音楽館 | |

| 開閉方式 | トランスポンダ式連携 | |

| 停止位置許容範囲 | 【推定】±650mm | |

| 開口部幅 | 3,000mm | |

| 非常脱出ドア | なし | |

| 安全装置 | 居残り検知 | 3Dセンサ |

| 挟み込み検知 | テープスイッチ | |

ホームドアの導入が進まない要因の一つは1機あたり約500kgもある重量です。特に盛土構造の古いホームなどでは大規模な補強工事が必要になり、それだけで膨大な期間・費用が必要になります。この問題を低減させるために登場したのが、板状だった従来の扉部をバーに置き換えた「開閉バー式軽量ホームドア」(以下:軽量型ホームドア)です。

JR九州の筑肥線九大学研都市駅が実証試験の場に選ばれ、2017年11月21日から下り2番のりばで、2018年9月25日からは上り1番のりばで使用が開始されました。そしてこの試験が良好だったことから、2019年2月1日付けで試験を終了し、同ホームドアをJR九州が取得することで正式な設置駅となっています。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

「軽量型ホームドア」は業務用鉄道シミュレータの開発などを手がける株式会社音楽館の代表取締役社長でミュージシャンの向谷実氏が考案し、音楽館と日本信号によって共同開発されました。詳しくは日本信号のWebサイトや国土交通省が公開している「新型ホームドア導入検討の手引き」にて紹介されています(リンクは参考資料の項に記載)。

TASC(定位置停止装置)等の支援装置は導入されていないため、開口幅を3,000mmとして停止許容範囲に余裕を持たせています。停止許容範囲は±650mm程度と開口幅の割には狭いですが、これは筑肥線と直通する福岡市交通局の車両のドア位置が関係していると考えられます[1]先頭車はドア位置が全体的にオフセットしているため。。

最大の特徴は、中空パイプによって構成されたハシゴ状の扉です。これによる扉単体での軽量化に加え、板状の扉よりも自然風や列車通過時の風を受けにくくなるため、筐体に掛かる風荷重は1/5まで低減されました。さらに、バーの本数が5本と4本の扉を交互に配置しており、戸袋に互い違いで収納することができるため、筐体の薄型軽量化にも貢献しています。

これらの工夫により総重量は従来の半分程度にまで軽量化され、ホーム補強を簡素化が可能になりました。ただし、扉がハシゴ状であるために簡単によじ登れてしまうといった問題点も存在するのは事実です。

同駅での設置工事では、駅への輸送はトラックで、ホームへの搬入はコンコースから人力で行われました。ホームドアは列車に載せてホームまで直接搬入することが多く、こちらの方が効率も良いように思えますが、深夜に列車を1本仕立てて運行するのはコストが掛かる作業でもあります。軽量化により人力でもホームへの搬入ができるようになったため、このような面からもコスト削減が実現したとのことです。

開扉中は赤く点灯、開閉時は扉が動作を始める直前から点滅する

各開口部の両側にはラインLEDが設置され、開閉時の注意喚起を視覚的にも表現しています。また、開閉時に流れるメロディは考案者の向谷氏が作曲したもので、設置当初と比較するとメロディの1音目がより強調されています。これらは視覚や聴覚に障害のある方への配慮という面が大きく、この他にも誰もが安心して利用できるようなこだわりが多く備わってるとのことです。

筐体下部の少し厚みが増している部分に扉の駆動装置が組み込まれているようで、最下部のバーはガイドレールと一体化しています。

支障物検知センサには3D距離画像センサが使用されており、非常開スイッチと共に各開口1箇所ずつ設けられています。また、ラインLEDと扉の間にある黒い棒状の物体はテープスイッチで、開く扉に体や荷物が引き込まれた際に挟み込みを検知します。

1.2 2番のりばの仕様(2017年設置)

最初に設置された2番のりばの筐体は、中央部にパンチメタル板による透過部が設けられており、最大の特徴であるバーが互い違いに収納される様子を見ることができます。なお、駅係員操作盤が内蔵されている3号車3-4番ドア間の筐体には透過部が設けられていません。

他路線のホームドアと同じように、ホーム両端の筐体は乗務員出入りスペース確保のためホーム内側にセットバックされていますが、2番のりば西唐津方は特に急角度で配置されているのが特徴です。

1.3 1番のりばの仕様(2018年設置)

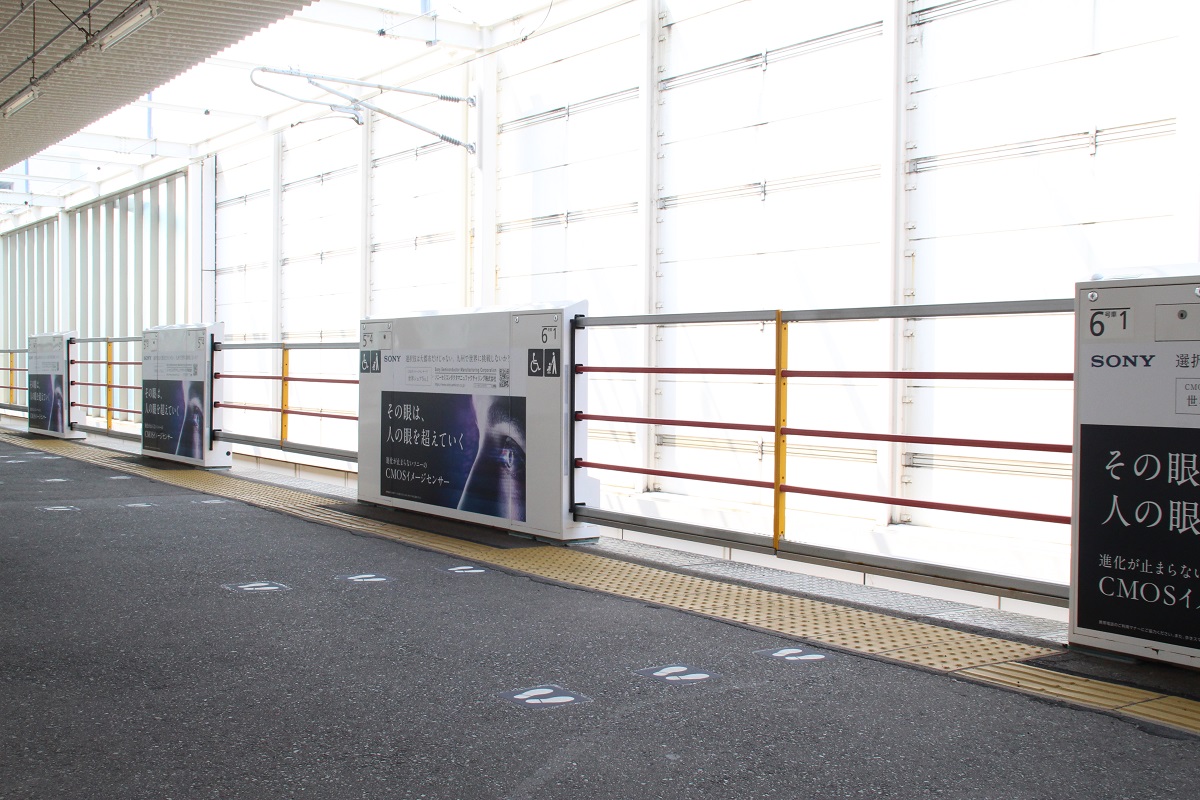

約1年後に設置された1番のりばの筐体は透過部が省略され、現在は広告掲載エリアとして活用されています。それでもこの構造は非常に開放感があるため、駅全体の景観を損ないにくいというメリットもあります。なお、それ以外の変更点は特に見られません。

2 ホームドアの開閉方式

2.1 以前の開閉方式

“停止位置オーライ→ホームドア「開」”と書かれている

2021年3月13日以前のホームドア開閉方式は車掌が直接ボタンを操作する方式でした。当時の車掌の取り扱いは以下の通りです。

- 停止位置マーカーを見て定位置停止を判断

- ホームドア→車両ドアの順に開扉操作

- 車両ドア→ホームドアの順に閉扉操作

- ホームドア状態表示灯でホームドア全閉を確認して運転士に出発合図を送る

運転士向け・車掌向けともに表示内容は同一

ホームドア状態表示灯は運転士向け・車掌向けそれぞれに設けられました。ホーム上や線路周りに列車の在線や定位置停止を検知するようなセンサは見当たらなかったため、表示内容も開閉の状態しか表示されません。しかし列車が居ない状態で開閉操作ができてしまうと危険なので、軌道回路など何かしらの方法で在線検知を行っていたのかどうかが気になります。

2.2 現在の開閉方式(2021年3月13日以降)

同駅での実証試験が良好だったことから、2021年3月13日のダイヤ改正にあわせて筑肥線下山門駅~筑前前原駅間の同駅を除く6駅でも軽量型ホームドアが本格導入されました。これと同時に姪浜駅~筑前前原駅間ではワンマン運転も開始されています。

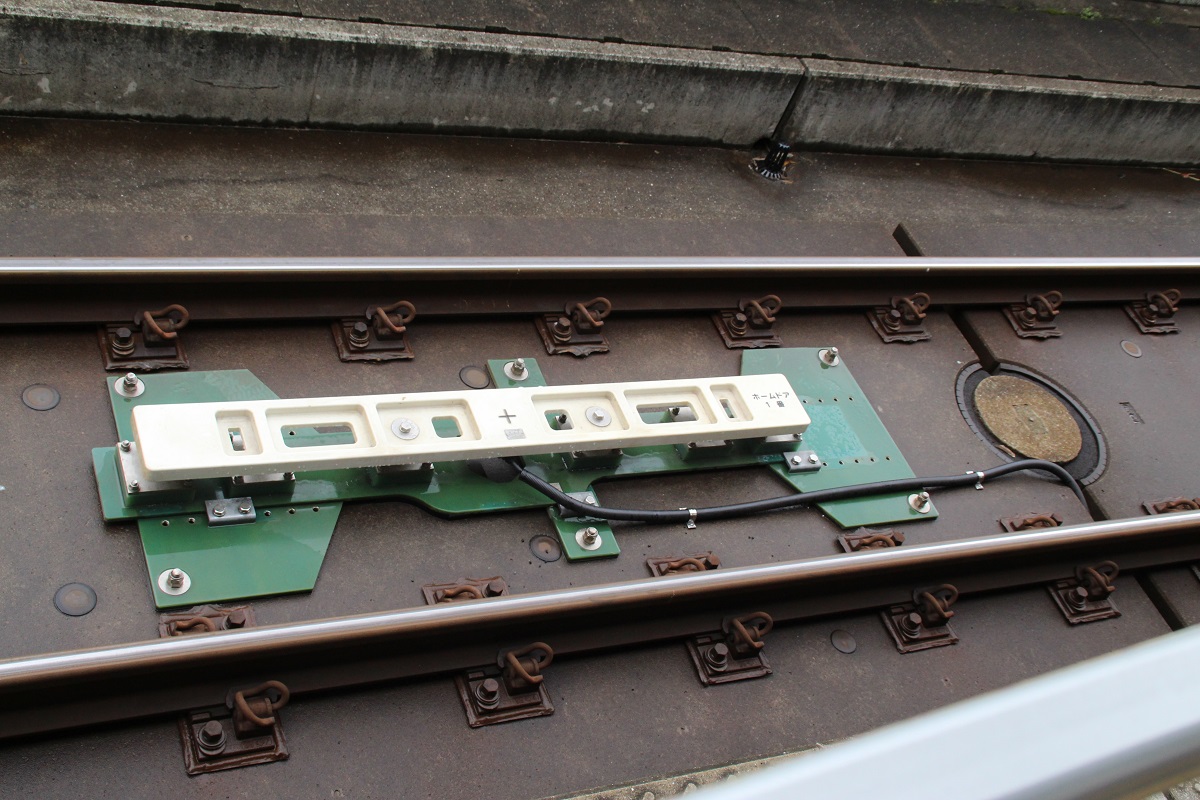

本格導入駅のホームドア開閉方式は当初からトランスポンダによる送受信で車両ドアと連携する方式となり、同日より九大学研都市駅も同じ方式に変更されました。筑肥線と直通運転を行う福岡市地下鉄空港線のホームドアは以前からトランスポンダ式連携だったため、搭載済みだった車両側の機器をJR線内でも活用した形です。

3 おわりに

冒頭で述べた通り、この軽量型ホームドアは2021年3月に筑肥線下山門駅~筑前前原駅間の同駅を除く6駅でも本格導入されました。さらにほぼ同じ時期には、遠く離れた関東の西武鉄道国分寺駅(多摩湖線ホーム)でも同ホームドアが導入されており、今後のさらなる普及が期待されます。

出典・参考文献

- 軽量型ホームドア実証試験の開始について | JR九州

- 九大学研都市駅 軽量型ホームドアの実証試験 上りホームでの使用開始について | JR九州

- 九大学研都市駅 軽量型ホームドアの特徴 | JR九州

- 新型ホームドア 筑肥線(下山門~筑前前原間)へ本格導入 | JR九州

- 新型ホームドア導入検討の手引き – 国土交通省

- 軽量型ホームドア | ホーム安全システム | 日本信号株式会社

- ホームドア | 株式会社音楽館

脚注

| ↑1 | 先頭車はドア位置が全体的にオフセットしているため。 |

|---|