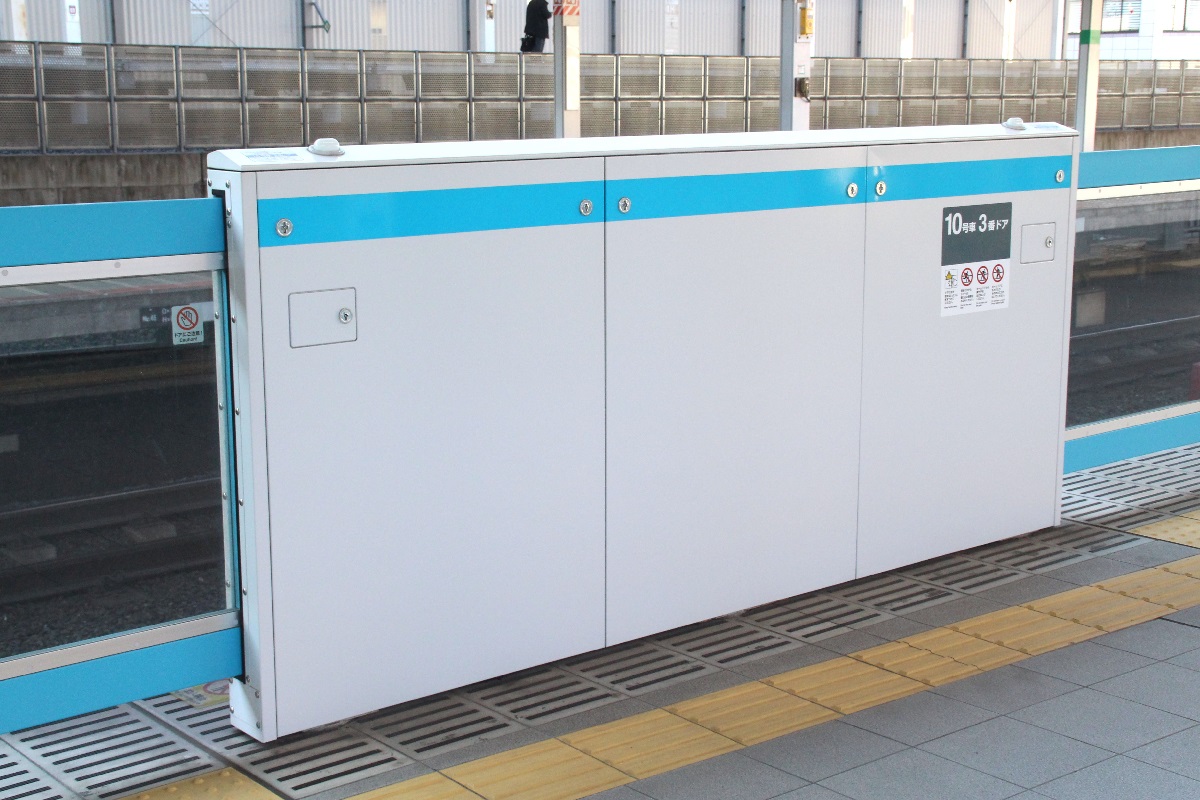

JR東日本のホームドア:従来型ホームドア 現行の標準タイプ(京浜東北線など)

| タイプ | 腰高式 | |

|---|---|---|

| メーカー | JR東日本メカトロニクス・三菱電機 | |

| 開閉方式 | 路線によって異なる | |

| 停止位置許容範囲(基本) | ±350mm(TASCあり) | |

| 開口部幅(基本) | 2,000mm | |

| 非常脱出ドア | 開き戸式(各号車連結部) | |

| 支障物検知センサ | 3Dセンサ | |

JR東日本は、2010年度から2016年度にかけて山手線全29駅中24駅にホームドアを整備しました。ここで得られた知見をもとに、2016年度から整備が始まった京浜東北・根岸線のホームドアは、基本構造の総合的な見直しによって更なるコストダウンやメンテナンス性の向上を図った新型が導入されました。

そしてこの新型ホームドアが現在のJR東日本における最も標準的なタイプとなっており、京浜東北線以外の路線でも順次導入されています。2023年8月時点で本タイプが導入されているのは以下の線区です。

- 京浜東北・根岸線

- 山手線

- 中央・総武線各駅停車

- 横浜線

- 南武線

- 常磐線各駅停車

当記事では各路線で共通するホームドアの基本仕様について紹介します。なお当記事では便宜上、山手線の従来型ホームドアを「山手線タイプ」、新型ホームドアを「京浜東北線タイプ」と呼称しています。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

ホームドアのタイプは高さ1,300mmの腰高式です。本タイプを導入した路線はいずれもTASC(定位置停止装置)により高い停止精度が確保されているため、山手線タイプと同じく基本開口幅は車両ドア幅1,300mmにTASC停止精度±350mmを加えた2,000mmを標準としています[1]常磐線各駅停車のみ停止精度が±450mmなため開口幅は200mm広い2,200mm。。

設計・製造には三菱電機とJR東日本のグループ会社であるJR東日本メカトロニクスが携わっています。山手線タイプと比較するとガラス透過部の位置やサイズが変わったほか、ガラスのサッシがホーム側に露出しているのが特徴で、これもメンテナンス性を高めるためだと思われます。

山手線の据え付けベース工事ではPC床板を鋼製プレートで挟み込む構造が採用されていたのに対し、京浜東北線ではPC床板の強度確認を行った上で簡易な据え付けプレートでの施工を実現したことにより工事が大幅に簡略化されたそうです。

各開口部の片側には3D式支障物検知センサと非常開ボタンが設置されています。この支障物検知センサは戸袋内に設けた小窓によってホーム側からでもメンテナンスや交換を可能としているそうです。もう一方にある黄色の侵入防止柵については後述します。

山手線タイプと大きく変わったのが非常脱出ドアの構造です。山手線タイプは車両ドア間の筐体に脱出口を設けていたのに対し、京浜東北線タイプは各号車連結部に設ける形となりました。なお、非常脱出ドア(またはホーム両端の乗務員用扉)がある関係で隣接する開口部の戸袋スペースが限られるため、各号車1・4番ドアは扉長さが僅かに左右非対称となっています。

各ホームにつき1か所の車両連結部には駅係員用の操作盤などが組み込まれており、その部分のみ脱出口はありません。山手線タイプはホームドア各開口部の状況を表示するインジケータがLEDランプ式だったのに対して、本タイプでは液晶モニタに一括表示されるようになりました。

乗務員操作盤は原則として最後部の車掌側のみに設置されています。なお、現時点での導入路線におけるホームドア制御システムはいずれもトランスポンダ等により車両ドア開閉操作と連携するシステムなので、操作盤は基本的に使用されません。

1.2 先頭車の特殊ドアピッチ部

通常部分の筐体は左右の扉を一直線上に収納しますが、近年のJR東日本が製造する一般型電車は先頭車の前から1番目~2番目ドアの間隔が狭いため、当該部分のみ扉を互い違いに収納するオフセット型となっています。これは山手線タイプと同様です。

2 設置時期による違い

初期の設置駅では塗装が白色

2019年11月以降に稼働開始された機体では、開口部以外に人が侵入することを防ぐ「侵入防止柵」が改良されています。これは2018年11月に山手線代々木駅で、ステンレス製の侵入防止柵と列車のドアからはみ出ていた旅客の荷物が衝突し、飛散した部品がホーム上の旅客に当たって負傷する事故が発生したことを受けたものです。

改良型は衝撃を逃がすためゴム製とされ、真ん中には切り欠きを設けることで3D支障物センサの検知範囲を侵入防止柵より先にまで拡大し、もし旅客が柵を越えて筐体線路側に入っても検知できるようになりました。当初の設置駅では塗装が白色でしたが、後の設置駅では黄色にする改良も加えられています。

さらにその後、2019年11月以前に設置された機体や、山手線や総武快速線新小岩駅の既設ホームドアにおいても順次改良型に取り替えられました。

3 路線ごとの仕様の違い

3.1 開口幅

前述の通り基本開口幅は2,000mmですが、常磐線各駅停車は停止許容範囲が異なることから200mm広い2,200mmとしており筐体構造も少し異なります。また、車種によるドア位置の違いを考慮して一部箇所のみを大開口タイプとした駅・線区もあり、なかでも京浜東北・根岸線のうち横浜線の列車が乗り入れる区間では開口幅3,350mmの多段式大開口ホームドアが採用されています。

各路線ごとの仕様についてはこちらのページから路線ごとのTOPページをご覧ください。

3.2 デザイン

筐体のホーム側には路線ごとのラインカラーが装飾されています。現時点では京浜東北線・根岸線のみ扉部分もラインカラーであるスカイブルーに塗装されている点が特徴で、これは一部区間で並行する山手線との識別をしやすくする狙いがあるのだと思われます。

3 おわりに

JR東日本は2031年度末ごろまでを目標に東京圏の主要路線330駅758ホームにホームドアを整備する計画です。2019年度からは従来型より軽量で工期短縮が可能な「スマートホームドア」の本格導入も始まりましたが、駅・ホームごとの利用状況等を勘案して従来型ホームドアも引き続き導入されています。

また、従来型の構造をベースに一部をスリット状にするなど簡素化を図った新型ホームドアの開発も行われており、今後も従来型とスマートホームドアがそれぞれの方向で進化しながら併用されていくものと思われます。

出典・参考文献

- 特開2017-124677 ホームドア装置 | j-platpat

- はみ出た荷物がホームドアに衝突 ホームにいた男性けが:朝日新聞デジタル

- 梅田 博布、滝 あゆみ、芝田 利幸「京浜東北線仕様ホームドア使用開始から1年を振り返って」『R&M : Rolling stock & machinery』2018.7、日本鉄道車両機械技術協会、p4-7

- 千葉 正志、西山 秀紀「東京圏におけるホームドア整備の推進」『JREA』Vol.62-No.1、日本鉄道技術協会、2019年、p42791-42794

- 「ホームドア侵入防止柵の改善による安全性向上の取り組み」『R&M : Rolling stock & machinery』Vol.29-No.5、日本鉄道車両機械技術協会、2021年、p43-46

脚注

| ↑1 | 常磐線各駅停車のみ停止精度が±450mmなため開口幅は200mm広い2,200mm。 |

|---|