南海電鉄のホームドア:なんば駅1番線のタイプ

南海電鉄のターミナル駅である難波駅では、1番線乗車ホームにて同社初となるホームドアが2019年3月16日から稼働開始されています。関西の鉄道事業者としては初めて1ホーム全ての開口が二重引き戸式となっており、当初は2両分のみの試験設置予定でしたが、後の計画変更によって6両分全てに設置されました。なお、降車ホーム側には設置されていません。

目次

1 ホームドアの概要

| タイプ | 腰高式(二重引き戸タイプ) | |

|---|---|---|

| メーカー | 三菱重工交通・建設エンジニアリング | |

| 開閉方式 | 自動(車両ドア開閉検知) | |

| 停止位置 | ±600mm(TASCなし) | |

| 開口幅 | 最大3,480mm | |

| 寸法 | 筐体 | 【推定】高さ1.3m×厚さ0.3m |

| 扉 | 【推定】高さ1.2m | |

| 非常脱出口 | 開き戸式(2-3号車および4-5号車の連結部間) | |

| 安全装置 | 居残り検知 | 3Dセンサ |

南海電鉄の車両は主に車体長21m・片側4ドア構造ですが、17m2ドア車(通称「ズームカー」)や特急型車両も混在するため、列車によってドア位置は大きく異なります。難波駅1番線は基本的に21m車しか入線しないことからこの課題はクリアできましたが、それでも車種や連結パターンによってドア位置が多少異なるため、三菱重工交通機器エンジニアリング[1]現:三菱重工交通・建設エンジニアリング製の最大開口幅3,480mmを有する二重引き戸式ホームドアが採用されました。

筐体厚みがかなり大きいため、列車の停止位置を極楽寺方へ移動させるなどの工夫によってホーム狭小部分の幅員を確保したそうです。各開口の線路側には3Dセンサと非常開ボタンが設けられています。

ホーム両端にある乗務員出入り用の開き戸に加えて、2-3号車(4両編成の最後部に位置する)および4-5号車の車両連結部にも開き戸があります。一方、それ以外の3か所の連結部には扉がなく、3-4号車連結部には係員操作盤が内蔵されています。連結部筐体同士の間隔が場所によって違うのは、6200系や6300系の線対称になっていない特殊なドア配置が影響しているのだと思われます。

2 ホームドアの開閉方式

2.1 開閉方式の概要

同駅のホームドアは、地上側の設備のみで車両の動きに追従した自動開閉を行う「地上完結型連携システム」によって制御されています。よって車掌がホームドアを操作する必要はありません。同駅では先に降車ホーム側のドアを開扉し、続いて乗車ホーム側のドアを開扉する取り扱いですが、列車が定位置範囲内に停止した時点ではホームドアは開かず、乗車ホーム側の車両ドアが開き始めたことを検知してから自動開扉します。

2.2 各種機器の概要

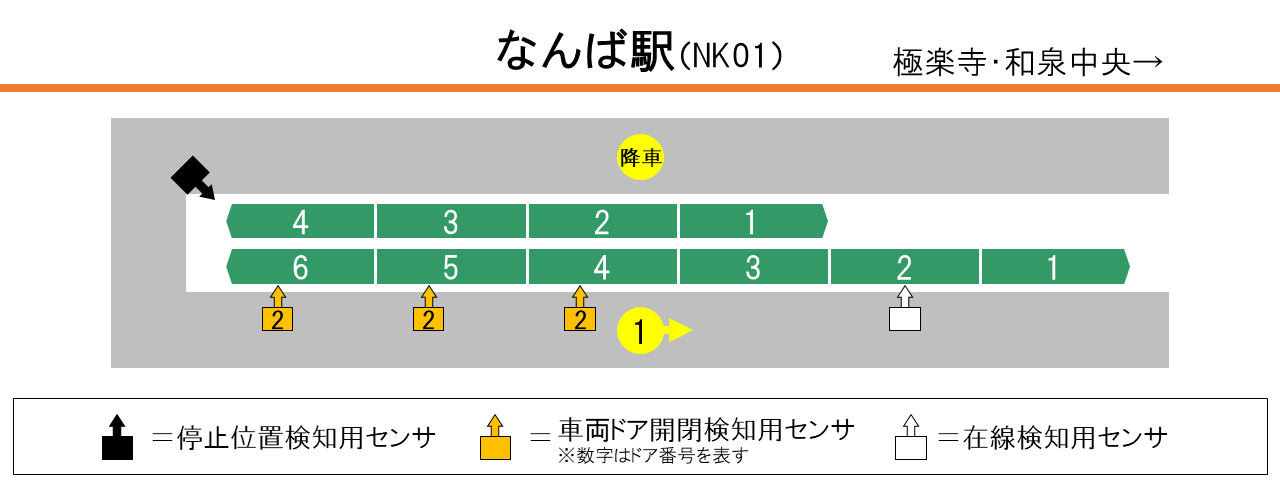

(1)停止位置検知センサ

ホーム終端側の停止位置前方に据え付けられたセンサによって列車が定位置範囲内に停止したかを検知しています。センサBOXの中にはSICK製の2D-LiDARセンサと思われるものが2基収納されていました。

(2)在線検知センサ

在線検知センサは極楽寺方から2両目付近に設置されています。高野線の各駅停車は6両編成と4両編成が運行されており、4両編成はセンサがある箇所に停車しないため、車両を検知していれば6両編成、していなければ4両編成として判別します。

(3)車両ドア開閉検知センサ

車両ドア開閉検知センサは6・5・4号車の2番ドア上部に設置されており、車両ドアの動きを検知することでホームドアを追従して自動開閉します。なお、次項に記載する通り、6000系の2番ドア上部に貼付されているシールは車両ドア開閉検知に何らかの問題があったが故の対策だと思われます。

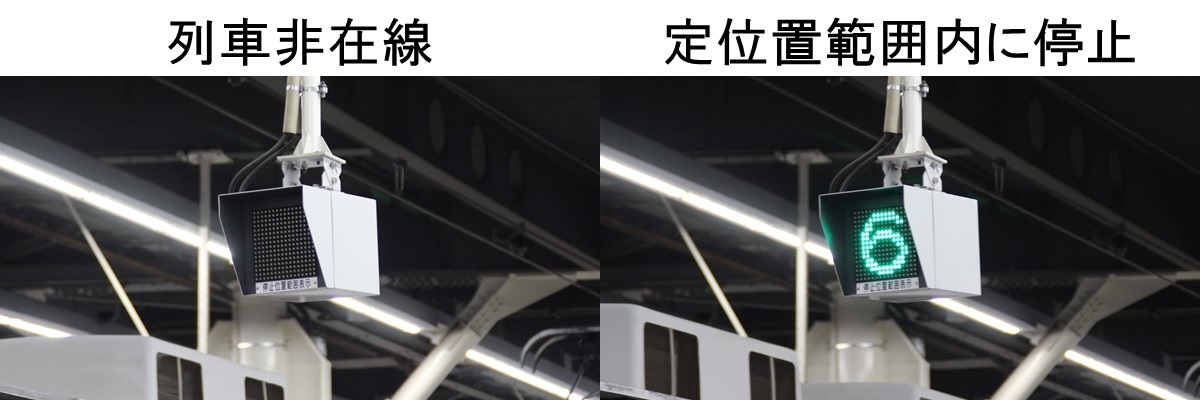

(4)停止位置範囲表示器・ホームドア状態表示器

「停止位置範囲表示器」は到着方向の運転士用・車掌用および出発方向の車掌用に設けられており、列車が定位置範囲内に停止すると編成両数が表示され、ショート停車なら「前」、オーバー停車なら「過」と表示されるそうです。「ホームドア状態表示器」は出発方向の運転士用・車掌用に設けられており、ホームドア閉扉中に白色「○」が、開扉中に赤色「●」が点灯します。

2.3 各種センサ配置図

停止位置検知用センサ・在線検知用センサ・車両ドア開閉検知センサの配置は上図の通りです。

3 6000系のドア上部に貼られたシールについて

ホームドア設置直後の2019年4月ごろから、6000系の海側2番ドア上部に白っぽいシールが貼付され始めました。貼付箇所は難波駅ホームドアの車両ドア開閉検知センサがある位置とピッタリ合致しているため、ホームドアに関連する処置であることはほぼ明らかです。

他の車種にはこのシールが貼られていないことから、6000系の車体構造が車両ドア開閉検知に何らかの問題を与えたのだと思われます。例えば6000系は唯一の片開きドアであることや戸袋窓があること、初期のステンレス車ならではの光沢の強い外板などが考えられますが、具体的な理由は不明です。

4 おわりに

前述の通り、17m級車両や特急型車両が混在するホームではホームドア設置が難しいこともあり、今後の整備計画なども現時点では発表されていません。将来的な展望として、様々なタイプのホーム柵の開発動向をみて難波駅1番線以外のホームドア設置について検討を進めていくとの見解が示されています[2]堺市に寄せられた市民の意見に対する回答より。。

出典・参考文献

- 難波駅へのホームドア設置について | 南海電鉄

- 難波駅でのホームドア運用開始について | 南海電鉄

- ホームドア | 三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社

- 2D-LiDARセンサ | LMS5xx | SICK

- 堺東駅にホームドアを設置してください | 堺市

- 木谷僚介「難波駅1番ホームドア設置について」『鉄道と電気技術』Vol.30-No.7、日本鉄道電気技術協会、p14-18