福岡市地下鉄 空港線・箱崎線のホームドア:空港線のタイプ

| タイプ | 腰高式 | |

|---|---|---|

| メーカー | 三菱電機 | |

| 開閉方式 | トランスポンダ式連携 | |

| 停止位置許容範囲 | 【推定】±500mm(ATO) | |

| 開口部幅 | 2,600mm | |

| 非常脱出ドア | なし | |

| 支障物検知センサ | 光電センサ | |

福岡市地下鉄の空港線では、2003年ごろからホームドアの整備が始まりました。そして2004年3月にJR筑肥線と接続する姪浜駅にも設置されたことで、全駅への整備が完了しています。

2015年まで空港線に乗り入れていたJR九州103系はATO(自動列車運転装置)による自動運転やワンマン運転・ホームドアとの開閉連携に対応していなかったため、ホームドアの仕様や開閉取り扱いも当時としては異例の対応が採られていました。

目次

1 ホームドアの仕様

ホームドアのタイプは腰高式で、メーカーは三菱電機です。特筆すべき点は、かつて同線に乗り入れていたJR103系に対応するための当時としてはかなり広い幅2,600mmの開口部です。

開業直後の1980年代から全国に先駆けてワンマン運転やATOによる自動運転が行われていた空港線ですが、直通運転を行っているJR筑肥線から乗り入れる103系1500番台はATO運転に対応していませんでした。そのため高い停止精度が求められるホームドアの導入は運転士への負担が大きくなります。

そこで、ホームドア開口幅をできる限り拡大し、さらに103系に限っては車両ドアとホームドア筐体の重なりを100mmまで許容することにより、停止許容範囲を±750mmまで広げました。こうして運転士への負担を最低限に抑え、当時としては珍しい完全手動運転でのホームドア導入を実現したのです。

開口幅を広げるための工夫として、左右の扉を互い違いに収納することで戸袋スペースが確保されています。また、扉は全開状態でも50mmほど引き残しがあるのも珍しい仕様です。

デザイン面では、これも当時まだ珍しかった扉のガラス透過部や、筐体線路側に駅ごとのシンボルマークに倣ったカラーの駅名標を貼付している点などが特徴です。

センサBOX上部の赤いランプは開扉中点灯

各開口の線路側には、支障物検知用の光電センサが2点、非常開スイッチが開口の左右に1つずつ設けられています。ホーム両端の筐体は乗務員出入りスペース確保のためホーム内側にセットバックされており、この箇所は支障物検知センサが3点となっています。

窓から車端部までの距離に注目

交通局1000系・2000系[1]2024年秋デビュー予定の4000系も含む。の先頭車は、乗務員室スペースを広く確保した分だけ客用ドアが後部側に約200mmオフセットされています。一方、JR車は先頭車・中間車ともにドア位置が変わりません。

これに対して同線のホームドアはJR車のドア位置に準じて配置されているため、交通局車は停止位置ピッタリに停止しても両先頭車は車両ドアとホームドアの中心が少しずれることになります。ただし、元々103系対応のため開口幅が広いことから、許容範囲ギリギリまで停止位置がずれたとしても乗降には影響しません[2]103系を除くATO搭載車の停止許容範囲は推定±500mmに限定されている。。

2 ホームドアの開閉方式

2.1 開閉方式の概要

JR103系はこの操作盤を用いてホームドアを開閉していた

空港線・箱崎線のホームドア開閉方式は、トランスポンダを用いた情報伝送により車両ドアの開閉操作と同期するシステムが採用されています。車両床下に設置された車上子と線路上に設置された地上子がピッタリ重なって電磁的に結合することで情報伝送が可能になります。

ただし、JR103系はATO運転だけでなくトランスポンダ式連携やワンマン運転にも非対応だったため、103系使用列車に限っては車掌が乗務した上で、操作盤のボタンを直接押してホームドアを開閉していました。

2.2 各種表示灯

(1)ホームドア状態表示灯

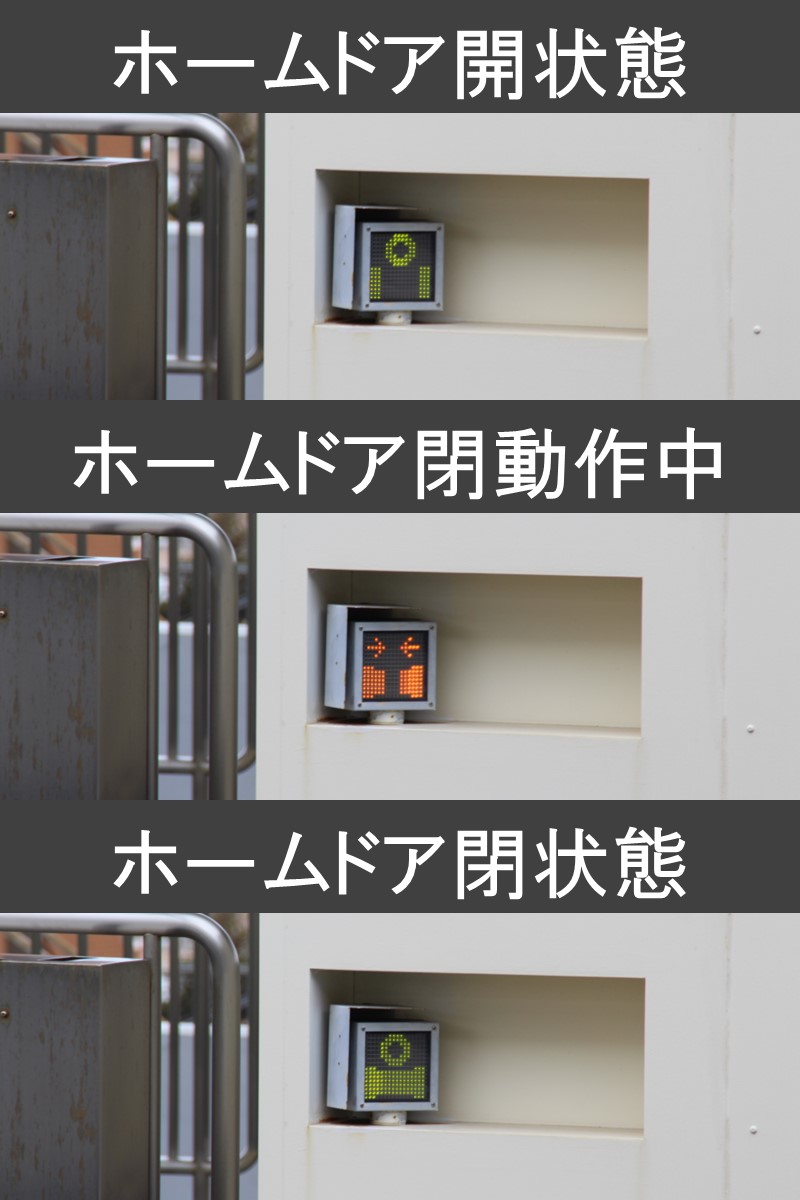

各駅の停止位置前方には、運転士に向けてホームドアの開閉状態をイラスト風に表示する表示灯が設けられています。表示灯の表示推移は以下の通りです。

- ホームトラックに列車が進入するとホームドア閉扉状態のイラストが表示

- 列車が停止許容範囲内に在線中は「〇」が点灯

- ドア開操作でホームドア開扉動作中→開扉状態のイラストが表示

- ドア閉操作でホームドア閉扉動作中→閉扉状態のイラストが表示

- 列車が許容範囲内から離れると「〇」が消灯

- ホームトラックから列車が離れると全て消灯

なお、許容範囲内に在線していることは地上子と車上子の電磁的結合により検知されるため、トランスポンダを搭載していない103系の入線時は「〇」も点灯しませんでした。

(2)支障物表示灯

LEDバーは2021年ごろ増設された

運転士がホーム上を監視するITVモニタの上部には「✕」ランプが、各モニタの下部にはオレンジ色のLEDバーがあり、ホームドアの支障物検知センサが1か所でも反応している間は点灯します。一方、「✕」の隣の「○」ランプはホームドア全閉状態かつ出発進路が開通している際に点灯します。

2.3 姪浜駅JR側の取り扱い(2021年3月以前)

2021年3月12日までは、”姪浜駅にJR方面から到着する際” および “姪浜駅からJR方面に出発する際” のホームドア開閉はどちらも車種にかからわらずJR車掌による手動操作でした。

3月13日のダイヤ改正でJR筑肥線の姪浜駅~筑前前原駅がワンマン化されたのに合わせて、JR側発着時も地下鉄線内と同じくトランスポンダ式連携で開閉するようになりました。ただし、JR方面からの到着時は車種にかかわらず運転士の手動ブレーキングで停止させることは引き続き変わりません。

3 おわりに

2015年3月のダイヤ改正を以て103系は地下鉄乗り入れ運用から撤退しました。手動運転かつ車掌手動操作のままでホームドアを導入する事例は今でこそ増えていますが、それをいち早く実現させたことは日本におけるホームドアの歴史でも特筆すべき点だったのではないでしょうか。

2005年ごろからは中洲川端駅から分岐する箱崎線でも順次ホームドアが整備されましたが、こちらはJR線と直通運転を行っていことから、JR車の乗り入れを考慮していない開口幅の狭いタイプが採用されました。

出典・参考文献

- 安心してご利用いただくために|安全対策|交通局のご案内|福岡市地下鉄

- 「第4回 ホームドアの整備促進等に関する検討会」の結果について

- 三菱電機 地域ビジネス活動 九州支社 福岡市交通局様 可動式ホーム柵(インターネットアーカイブ)