近畿日本鉄道のホームドア:大阪阿部野橋駅3・4番線の昇降式ホーム柵

| タイプ | 昇降ロープ式(支柱固定型) | |

|---|---|---|

| メーカー | 日本信号 | |

| 開閉方式 | 開扉(上昇) | 自動(定位置停止検知・両数検知) |

| 閉扉(下降) | 車掌手動操作 | |

| 停止位置 | ±650mm(TASCなし) | |

| 開口部幅 | 約10m | |

| 寸法 | 筐体 | 高さ2,600mm(ダクト部除く)×厚さ260mm |

| ロープ高さ | 下降時1,220mm(最上部) ・上昇時2,000mm(最下部) | |

| ロープ素材 | カーボンストランド | |

| 安全装置 | ロープ近接検知・居残り検知 | 2Dセンサ |

近畿日本鉄道(近鉄)南大阪線のターミナル駅である大阪阿部野橋駅では、主に準急・急行列車が発車する3・4番線乗車ホームに「昇降ロープ式ホームドア」が設置されています。2021年度末時点ではこれが近鉄で唯一のホームドアです。

初めは2018年1月から4番線乗車ホームの1両分で実証実験が行われ、その後3番線は2018年12月に、4番線は2019年2月に本格稼働が開始されました。

目次

1 昇降式ホーム柵導入の経緯

「昇降ロープ式ホームドア」(以下:昇降式ホーム柵)は、ホームと線路を遮断しているワイヤーロープが上昇・下降することでホームドアとしての機能を有しています。大阪阿部野橋駅で採用されたのは、かつて神奈川県の東急田園都市線つきみ野駅でも実証試験が行われた「支柱固定型」というタイプで、2016年3月にJR西日本高槻駅で実用化された「支柱伸縮型」とは構造が大きく異なります。

近鉄はドア位置・ドア数の異なるさまざまな車種が入り乱れているため、通常のホームドアを設置することは非常に困難です。そこで、最大10m超の広い開口幅によってドア位置やドア数の異なるさまざまな車種に対応できる昇降式ホーム柵が導入されることになりました。

ただし、大阪阿部野橋駅3・4番線は原則として4ドアの一般型車両のみが発着するホームなので、特急型車両などのドア位置を考慮した配置にはなっていません。よって同駅への設置は今後の本格導入を見据えた試行的な導入だったと考えられます。

2 ホームドアの仕様

2.1 筐体・ロープ

同駅の「支柱固定型」とJR西日本の「支柱伸縮型」の違いは、名前の通り支柱自体が昇降するか否かです。支柱固定型はホーム見通しを支障してしまう点がデメリットとなる一方、ロープ本数が支柱伸縮型の5本に対して8本と多く下部隙間も小さいので防護性では優位といえます。

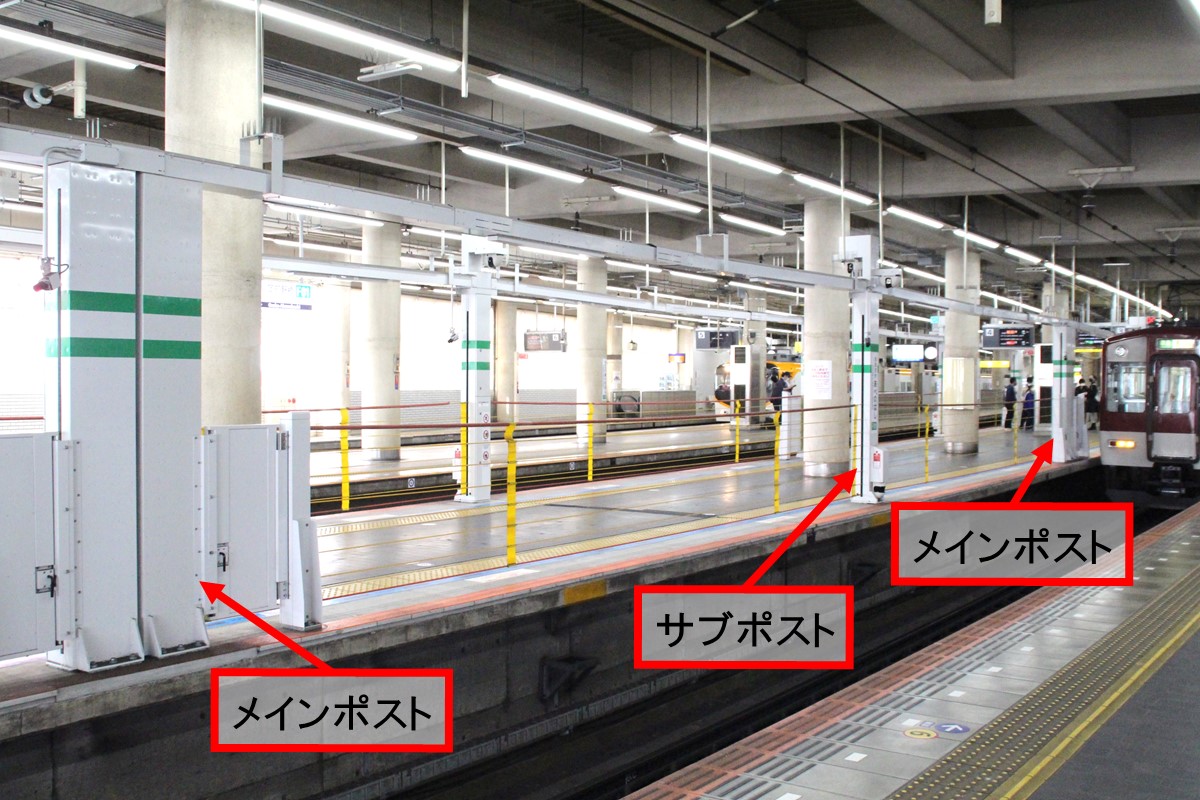

1両分(約20m)で1ユニットが構成され、ユニット両端のメインポストに内蔵されたモータにより1両分のロープを昇降し、ユニット中央のサブポストがロープのたわみを抑える役割を果たしています。上方には配線類を通すダクトがあり、ロープ昇降時に点滅するLEDランプが設置されています。

ロープはたわみに強く軽量なカーボンストランド製で、黄色のビニル被覆に加えて上下のロープには赤色のチューブを通して視覚性向上が図られています。

2.2 安全装置

奥の1基:近接検知センサ

紫色のランプ:乗降表示灯

各ユニットのサブポスト上方にある2Dレーザセンサのうち、ホーム側にあるのが「近接検知センサ」、線路側にあるのが「居残り検知センサ」です。居残り検知センサが物体を検知している間は1号車付近にある紫色の表示灯が消灯し、車掌に旅客の乗り降りを知らせています。

ホーム床面には近接検知センサの走査エリアを示す青色のラインがあり、列車到着時には駅員がしきりに「ロープが完全に上がるまでは黄色い点字ブロックの内側でお待ちください」と案内していましたが、それでも旅客が前に出てしまいロープ上昇が一時停止してしまう光景が頻繁に見られます。

下のセンサは居残り検知用または列車の両数検知用?

緊急時には「非常解錠ボタン」を押すとロープを手で押し上げられるようになります。メインポスト左右には車両連結部への旅客転落を防ぐためと思われる柵があり、緊急時には手で開けられます。

3 ホームドアの開閉方式

同駅のホームドア開閉方式は以下の通りです。

- 開扉(上昇):自動(両数検知・定位置停止検知)

- 閉扉(下降):車掌手動操作

車両ドアとホームドアを開閉連携する装置は整備されていないため、地上側のセンサで列車の定位置停止と編成両数を検知し、対応する範囲のみを自動開扉するシステムとなっています。

列車の定位置停止を検知するレーザセンサが独特で、3番線の設置場所はシンプルに車止め付近だった一方、4番線は車止めから数メートル離れた天井付近に設置されていました。両数検知についてはサブボスト下方にあるセンサで判定しているのだと思いますが、正確な方法は分かりませんでした。

列車が定位置範囲内に停止すると、運転士向け・車掌向けそれぞれに設けられている表示灯が点灯します。

閉扉操作を行う車掌用操作盤はボタン式で、その上には開閉状態や異常を知らせる表示灯が備わっています。3台のITVモニタには、2~7両目までのサブポスト部に設けられたカメラの映像が分割表示されています。

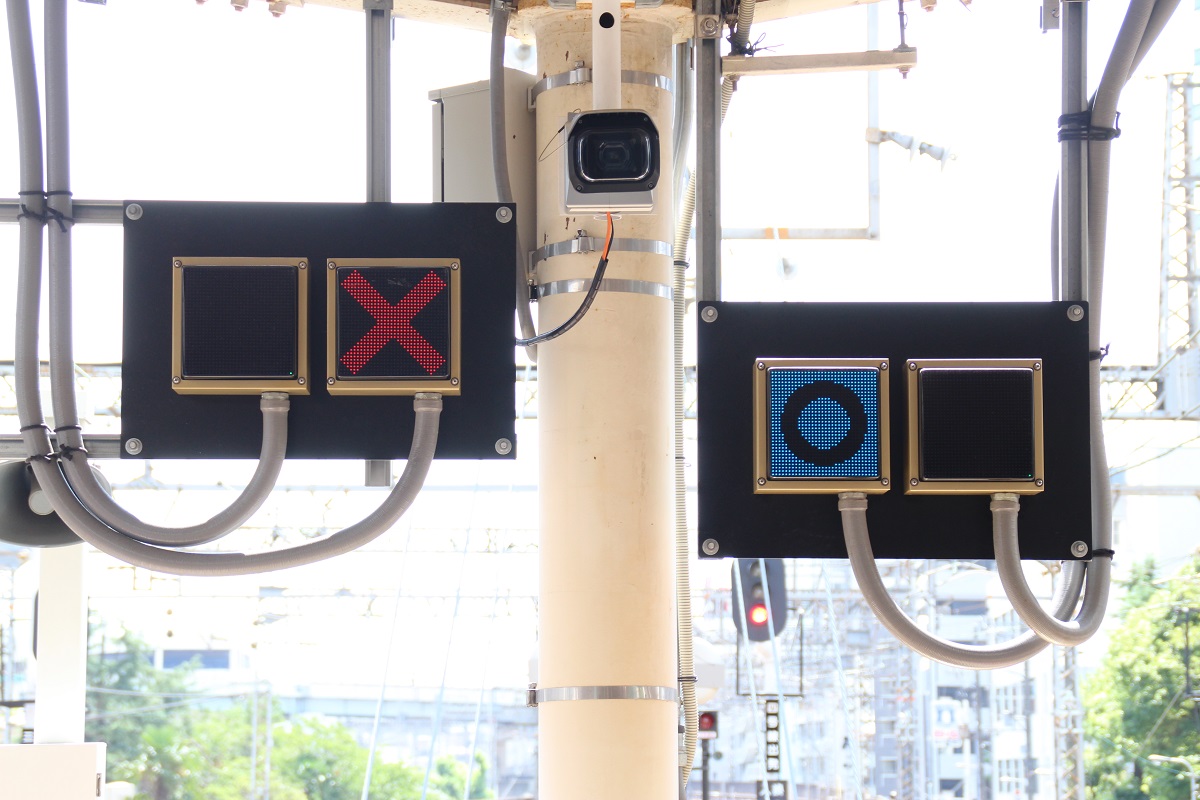

ホームドア全閉前に誤出発してしまうのを防ぐため、開扉中は赤色で「✕」、閉扉すると青色で「○」が点灯する表示灯が運転士側と車掌側それぞれに設けられています。

取材中には4番線降車ホームに2両編成の特急列車が入線するシーンに遭遇しました。この列車は折り返し回送列車となるため乗車ホーム側のドアは開きませんが、それでもホーム柵は両数分が自動開扉し、降車扱い終了後に乗務員が手動操作で閉扉していました。

4 おわりに

前述の通り、同駅3・4番線に発着するのは原則4ドア車のみなので昇降式ホーム柵である必要性は薄く、あくまでも試行的な導入でした。

しかし、大阪線・奈良線系統は特急型車両や阪神電気鉄道から乗り入れる車両なども入り乱れ、あまりにもドア位置がバラバラすぎて昇降式ホーム柵ですら設置不可能と言われています。そこで近鉄は、昇降式の発展形として柵がホームの下へ沈むように格納される新型ホームドアの研究に着手し、大阪難波駅や鶴橋駅など利用客の多い駅への設置に向けて検討を進めているようです。

出典・参考文献

- 昇降ロープ式ホームドア(可動式ホーム柵)実証試験を開始します | 近畿日本鉄道

- ~2018年12月15日(土)初発列車から~大阪阿部野橋駅の昇降ロープ式ホームドアを使用開始します | 近畿日本鉄道

- 報道発表資料:車両扉位置の相違やコスト低減等の課題に対応可能な新たなホームドアの現地試験の実施について – 国土交通省

- 新型ホームドア導入検討の手引き – 国土交通省

- 特開2019-164137 鉄道車両の位置検出装置 | j-platpat

- 松原 達也「日本信号におけるホーム安全ソリューションへの取組み」『鉄道車両と技術』Vol.23-No.4、レールアンドテック出版、2017年、p17-22