JR東日本 京浜東北線のホームドア:山手線並行区間の仕様

| タイプ | 腰高式 | |

|---|---|---|

| メーカー | JR東日本メカトロニクス・三菱電機 | |

| 開閉方式 | トランスポンダ式連携 | |

| 停止位置許容範囲 | ±350mm(TASCあり) | |

| 開口部幅 | 一般部 | 2,000mm |

| 1号車1番ドア | 2,900mm | |

| 10号車4番ドア | 2,640mm | |

| 非常脱出ドア | 開き戸式(各号車連結部) | |

| 支障物検知センサ | 3Dセンサ | |

JR東日本の京浜東北線では、2017年3月25日の赤羽駅を皮切りにホームドアの整備が進んでいます。このうち京浜東北線と山手線が並行する田町駅~田端駅間では、トラブル時などに互いの線路を使用して運行する場合があるため、浜松町駅~西日暮里駅[1]田町駅と田端駅は本来の路線のホームに発着するため。の山手線ホームドアが京浜東北線の発着に対応しているのと同じように、京浜東北線ホームドアも山手線の発着に対応できる構造となっています。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

当記事で紹介する箇所を除いたホームドアの基本仕様は従来と変わっていません。基本仕様については別記事をご覧ください。

1.2 山手線並行区間の仕様

山手線との並行区間で最初にホームドアが設置されたのは上野駅で、2017年12月20日に稼働開始されました。京浜東北線と山手線では一部の車両ドア位置にずれが生じることから、一部箇所は通常よりも開口幅を広げた拡幅開口となっています。なお、これは山手線側のホームドアも同様です。

(1)設置時期によるE231系対応・非対応の違い

京浜東北線ホームドア整備が始まった当時、山手線はE231系500番台とE235系の2形式が使用されており、E233系を含めた3形式の中ではE231系のみ先頭車乗務員室直近のドア位置が異なります。そのため、1号車1番ドアのみ幅2,900mmの大開口としてドア位置の違いに対応していました。

2020年1月にE231系が山手線から引退したことで大開口は不要になり、それ以降に設置された駅[2]2022年9月時点では東京駅が該当。からは通常の開口幅に変更されています。

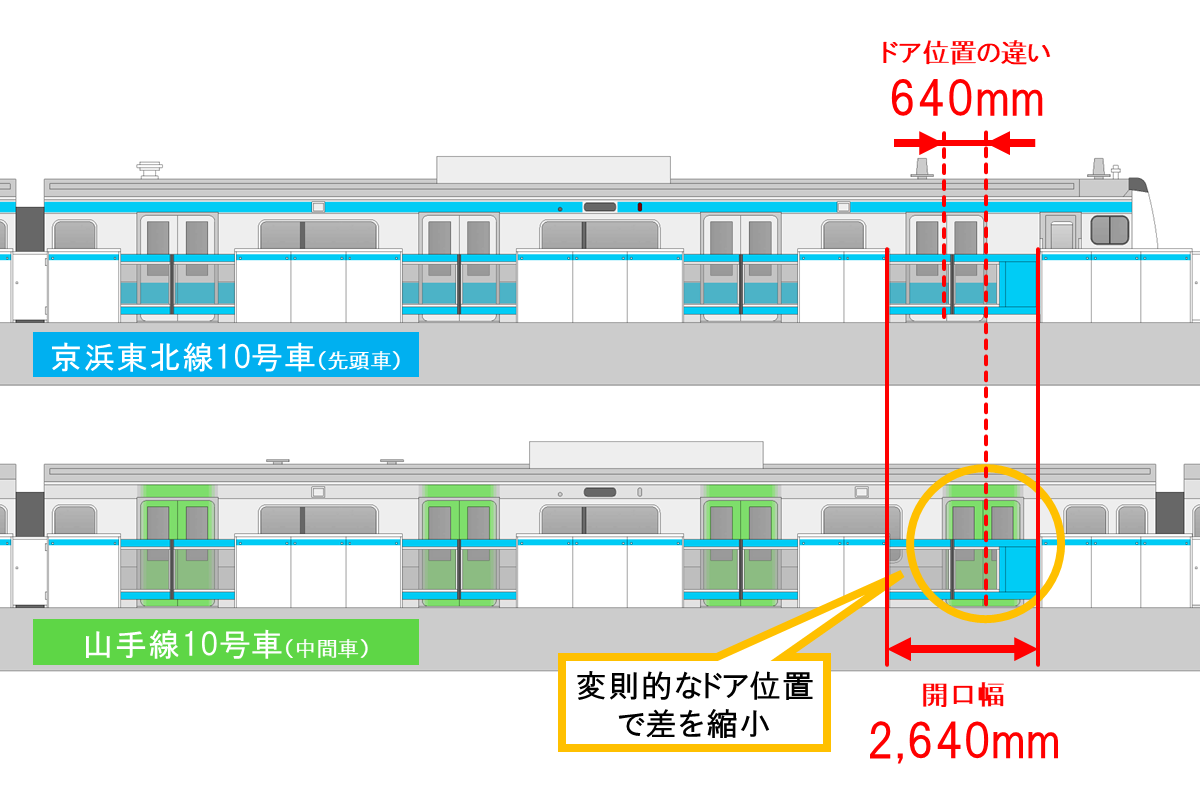

(2)10号車の特殊開口部

奥に見える山手線ホームドアも同じ開口幅

山手線は京浜東北線より1両長い11両編成のため、10号車4番ドアは幅2,640mmの大開口として先頭車と中間車のドア位置の違いに対応しています。こちらはE231系引退にかかわらず必要な設備なので、それ以降の設置駅でも同じです。1号車1番ドアもそうですが、長い方の扉はなぜか線路側がスカイブルーに塗装されていません。

なお、山手線ホームドア導入当時の技術だとこれ以上広い開口幅を設けるのが難しかったため、山手線10号車はE233系先頭車のドア位置に極力近づけた変則的な構造をしています[3]6ドア車の置き換えにあわせて特殊構造の4ドア車が組み込まれた。。

(3)11号車の可動式固定柵

実際のところ、山手線と京浜東北線の線路共用はよほどの事態がない限り行われません。それなのに京浜東北線ホームにも11両分のホームドアを設置するのは費用対効果が見合わないためか、11号車部分にはホームドアの代わりに手動で開閉可能な固定柵が設置されました。使用する場合はあらかじめ駅係員が4か所すべての柵を開放するのだと思われます。

1~3番ドアの扉は観音開き構造で、ホームドアと同等の開口幅が確保されています。4番ドアだけは収納スペースの関係で片開き式の引き戸構造となっており、こちらは乗務員出入り口を兼ねているためかE231系引退後の設置駅でも開口幅が広めです。

2 ホームドアの開閉方式

京浜東北線・根岸線のホームドア開閉方式は、山手線と同じくトランスポンダ装置を用いた送受信により車両ドア側の開閉操作と連携するシステムが採用されています。列車が±350mmの停止許容範囲内に停止すると、1号車(大船方先頭車)に搭載された「ホームドア車上子」と線路側に設けられた「ホームドア地上子」がピッタリ重なって情報の送受信が可能になります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ホームドア地上子・ホームドア車上子の位置は山手線と共通化されているため、山手線が京浜東北線の線路を、京浜東北線が山手線の線路を走行する際も開閉連携が可能です。

3 おわりに

本タイプと同じ2,900mmの大開口は、2020年度から整備が始まった中央・総武線各駅停車のホームドアでも採用されています。また、本タイプの発展形として、京浜東北・根岸線のうち横浜線の8両編成が乗り入れる東神奈川駅以南には開口幅3,350mmの多段式大開口ホームドアが導入されました。