京急電鉄のホームドア:横浜駅の仕様

| タイプ | 腰高式(一部は二重引き戸タイプ) | |

|---|---|---|

| メーカー | ナブテスコ | |

| 開閉方式 | 自動(QRコード式連動) | |

| 停止位置許容範囲 | 不明(TASCなし) | |

| 開口部幅 | 一般部 | 【推定】3,200mm |

| 拡幅開口部 | 【推定】3,400mm | |

| 二重引き戸部 | 【推定】3,200mmまたは3,400mm? | |

| 非常脱出ドア | 開き戸式(各号車連結部) | |

| 支障物検知センサ | 3Dセンサ | |

京浜急行電鉄の駅で最も乗降客数の多い横浜駅では、2019年9月19日にホームドアの稼働が開始されました。京急線内のホームドア設置駅は同駅が4駅目、京急本線の駅としては京急蒲田駅に続いて2駅目です。同駅1番線の一部区画には京急で初めて二重引き戸式ホームドアが採用されました。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

片側の扉のみ幅が広く、ガラス部にピラーが入っている

ホームドアの基本仕様は羽田空港第1・第2ターミナル駅および京急蒲田駅と特に変わっていません。

京急蒲田駅3・6番線と同じく、5号車~12号車の3番ドア(9号車だけは1番ドア)のみ開口幅が僅かに広くなっています。これは先頭車が長い2100形と他形式が連結したときに生じるドア位置のずれを考慮したものだと思われます。

基本仕様および12両対応ホームの特殊仕様についてはそれぞれ別記事をご覧ください。

1.2 下りホーム12号車の二重引き戸タイプ

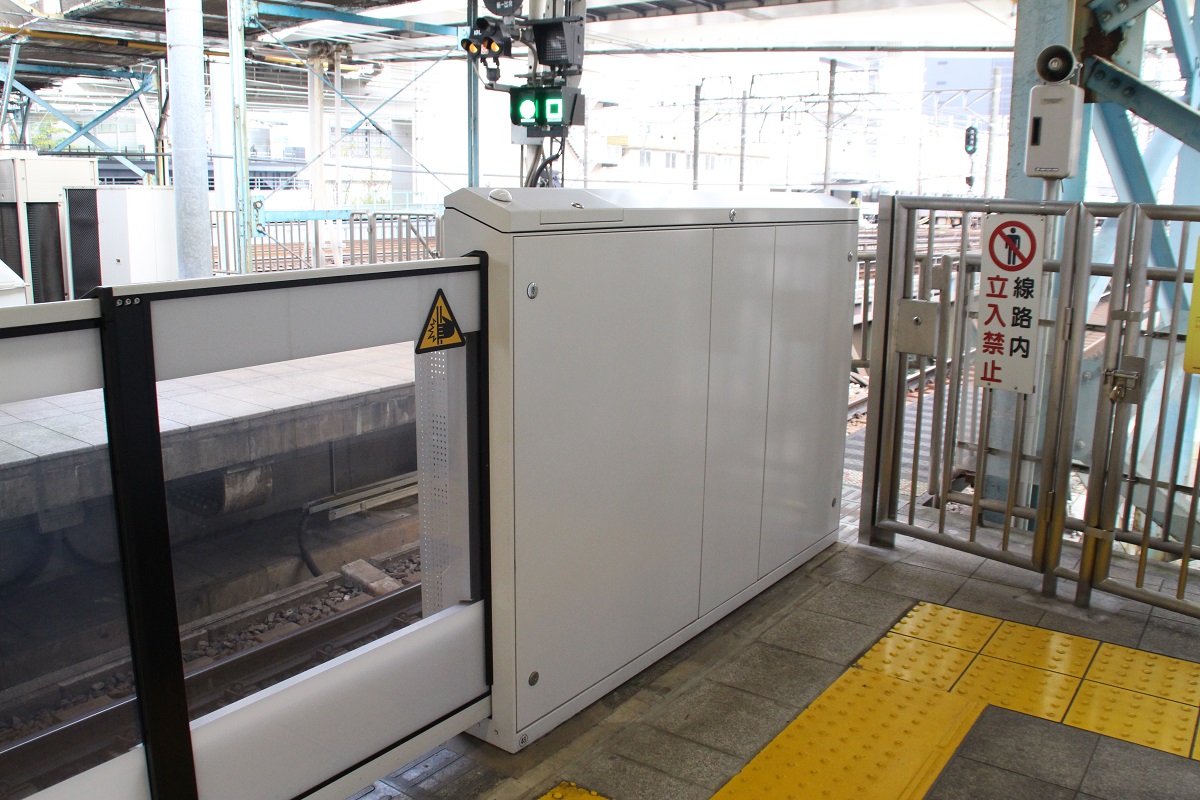

同駅最大の特徴が、1番線(下りホーム)最後部の12号車部分に限って、京急では初めてとなる二重引き戸タイプのホームドアが設置された点です。外観は東京メトロ東西線などで採用されている同メーカー製の大開口ホームドアと酷似しています。

車両ドア間の筐体は二重引き戸を互い違いに収納しなければならないため分厚くなっています。一方で、点検パネルの配置や支障物検知センサといった基本構造は標準タイプと特に変わっていません。

さて、一般的に二重引き戸を採用する目的は開口幅を広げるためですが、同駅2番線や京急蒲田駅で必要なかったものが1番線だけ必要になるとは考えにくく、そもそも開口幅は通常とほぼ変わっていないように見えます。なぜ二重引き戸タイプが必要だったのでしょうか?

隣接する歩道橋の影響で有効長がギリギリ

理由として考えられた可能性の一つがホームの長さとの関係です。2006年に新設された現在の下り専用ホームは長さが12両編成分ギリギリしかないため、戸袋スペースが小さい二重引き戸タイプを使用することで、筐体がホーム内に収まるようにしたのではないかと推測されました。

すると、横浜駅の稼働開始から約1ヶ月後に設置された上大岡駅のホームドアは、最後部ではない違う号車に二重引き戸タイプが採用されたのです。したがって横浜駅1番線に設置されたのは、今後の本格採用に向けたテストという意味合いもあったのかもしれません。

2 ホームドアの開閉方式

京急電鉄のホームドア開閉方式は、車両側の改修を必要とせずに編成両数・ドア数の判別およびホームドア開閉を自動化できるQRコードを用いたホームドア制御システムが採用されています。

システムの概要は別記事で紹介しています。

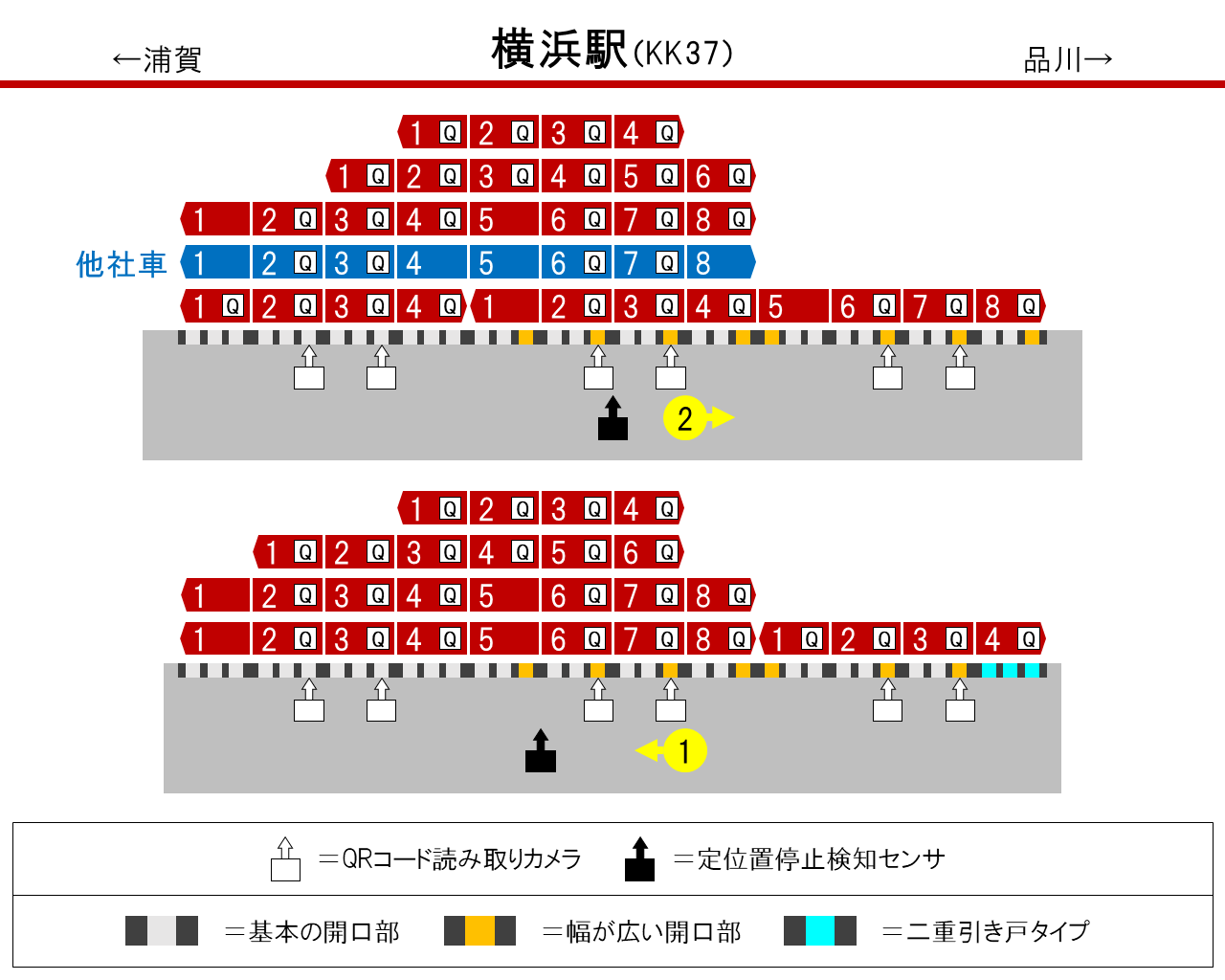

3 ホームドアタイプと各種機器の配置

拡幅開口・二重引き戸タイプの配置、および各編成両数の停止位置とQRコード読み取りカメラ・定位置停止検知センサの位置関係を表した図です。これを見れば、1番線の二重引き戸タイプがいかに異質かがお分かりいただけると思います。

4 旧1番線の手動柵

2006年に下り専用ホームが完成したことで使用されなくなった現:上り線用ホームの下り線側(旧1番線)には、手動で扉部分を開閉できる柵が設置されています。扉は片開き式で、開口幅は現在のホームドアよりも狭い推定2,500mm程度だと思われます。

設置されてから現在までに、この柵を開放して乗降扱いを行ったことがあるのかどうかは不明です。

5 おわりに

同駅は下りホームの一部で非常に狭い箇所があったため、ホームドアの設置によって安全性が大幅に改善されました。また、これで横浜駅に乗り入れる鉄道会社のうちJR東日本以外は全ホームのホームドア整備が完了したことになります。

出典・参考文献

- 横浜駅にホームドアを設置いたします | ニュースリリース | 京浜急行電鉄(KEIKYU)

- 2019年9月19日(木)始発より横浜駅1.2番線のホームドアの運用を開始いたします | お知らせ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)