JR西日本のホームドア:昇降式ホーム柵 高槻駅1・6番のりばの仕様

| タイプ | 昇降ロープ式(支柱伸縮型) | |

|---|---|---|

| メーカー | JR西日本テクシア・日本信号 | |

| 開閉方式 | 開扉(上昇) | 自動(車種判別・定位置停止検知・両数検知) |

| 閉扉(下降) | 車掌手動操作 | |

| 停止位置許容範囲 | ±1000mm(TASCなし) | |

| 開口部幅 | 3,885mm~11,810mm | |

| ロープ素材 | ステンレスワイヤー | |

| 安全装置 |

近接検知 支柱引き込み防止 |

光電センサ |

| ロープ挟み込み防止 | 圧力検知センサ | |

| 居残り検知 | 光電センサ・3Dセンサ | |

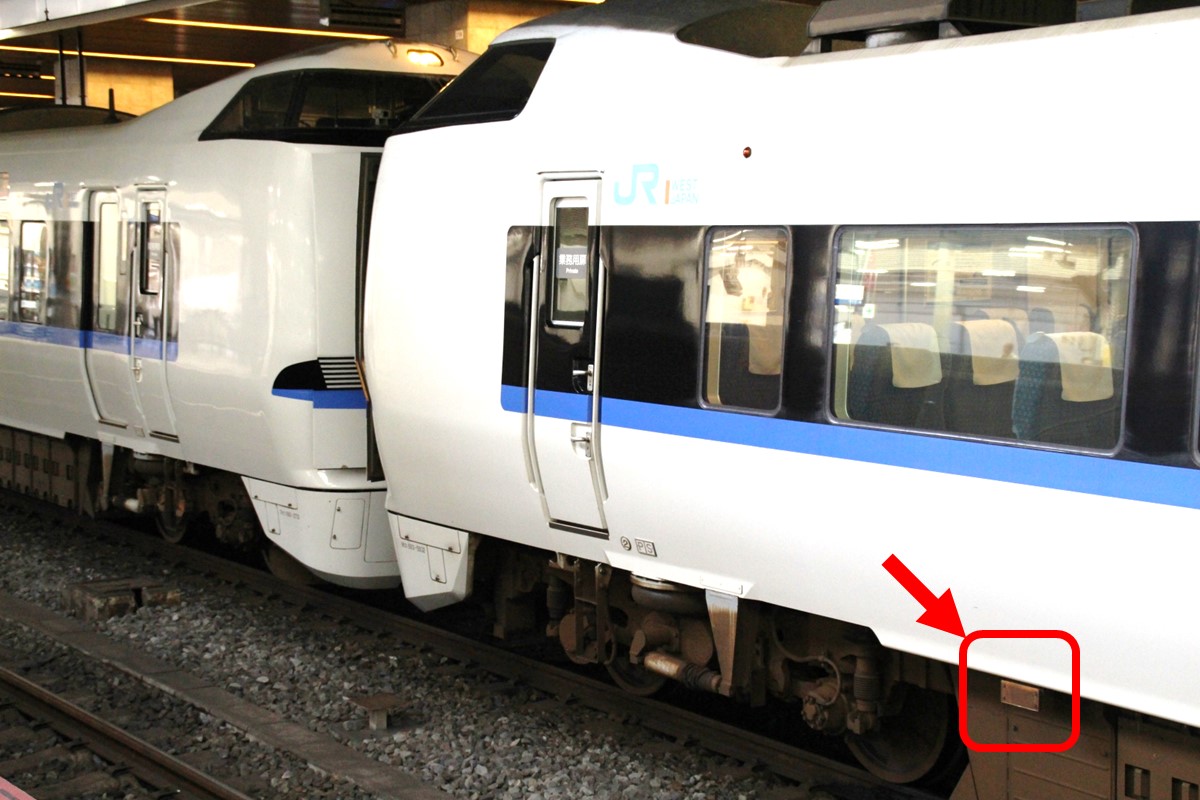

JR西日本の関西エリアでは、ドア位置の異なるさまざまな車種が入り乱れていることから、一般的なホームドアを設置することが難しい状況にありました。そこで開発されたのが、ドア位置が異なるさまざまな車種に対応可能な新型ホームドア「昇降ロープ式ホーム柵」です。

2016年3月26日のダイヤ改正と同時に使用開始となった高槻駅の新1・6番のりば。このホームは主に新快速の発着に使用されますが、特急「はるか」と「サンダーバード」の一部列車も停車するようになったため[1]サンダーバードは翌年のダイヤ改正から停車。、日本国内では初となる昇降式ホーム柵の本格導入駅に選ばれました。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

このタイプは「支柱伸縮型」と呼ばれており、下降時は5本のロープがホームと線路を遮断し、列車が到着すると筐体内に収められていた支柱とともにロープが上昇することでホームドアとしての機能を有しています。

本格導入以前には桜島駅および六甲道駅3番のりばでも試行運用されていましたが[2]六甲道駅3番のりばは高槻駅と同じ量産型に交換されて現在も運用中。、この2駅は一般型車両のみが発着する駅のため最大開口幅は約8.5mでした。それに対して特急型車両も停車する高槻駅ではドア位置の違いがさらに大きくなるため、最大開口幅は約12mとなっています。

ロープはメインポストの支柱内部に固定された上で強い張力が掛けられており、ロープ自体の重みや旅客のもたれかかり等によるたわみを抑制しています。かつて他駅に設置されていた試行導入型ではサブポストでもロープを固定していましたが、高槻駅以降の量産型ではロープを掴まず通すだけの構造に変更することで簡素化を図ったそうです。

その他、本タイプの基本仕様については以下の別記事をご覧ください。

1.2 以降の設置駅とは異なる部分

同駅以降の設置駅で採用された機体からは、さらなる機能性向上やコスト削減を図るため、安全装置とロープの素材について仕様の見直しが行われました。よってこれらの仕様は同駅(前者は六甲道駅3番のりばも含む)だけに見られる特徴となっています。

(1)安全装置

※写真は六甲道駅で撮影(高槻駅と同じ量産型に交換後の筐体)

昇降式ホーム柵はこれまでのホームドアと全く異なる動きをすることから、より厳重な安全対策が施されています。同駅の機体では、ホーム側の近接検知センサとして光電センサ11箇所、ロープと車両の間には居残り検知センサとして3Dセンサ+光電センサ6箇所が設けられており、これらがホーム柵本体のコスト増加の要因となっていました。

そのため、2018年度以降の設置駅からは十分な安全性・信頼性を維持した上で各種センサの数が大幅に減らされています。

(2)ロープの素材

同駅のロープ素材にはステンレスワイヤーが用いられており、それを黄色の軟質塩化ビニルで被覆し、さらに上下2本のロープには赤色のチューブを通して視覚性向上が図られています。

しかし、2017年に六甲道駅の試行導入型を量産型に交換するタイミングで、より軽量でたわみに強い新開発のカーボンストランドロッド製ロープが導入されました。そして以降の設置駅でもカーボンロープが正式に採用されているため、現在ステンレス製ロープが使われているのは高槻駅のみとなっています。

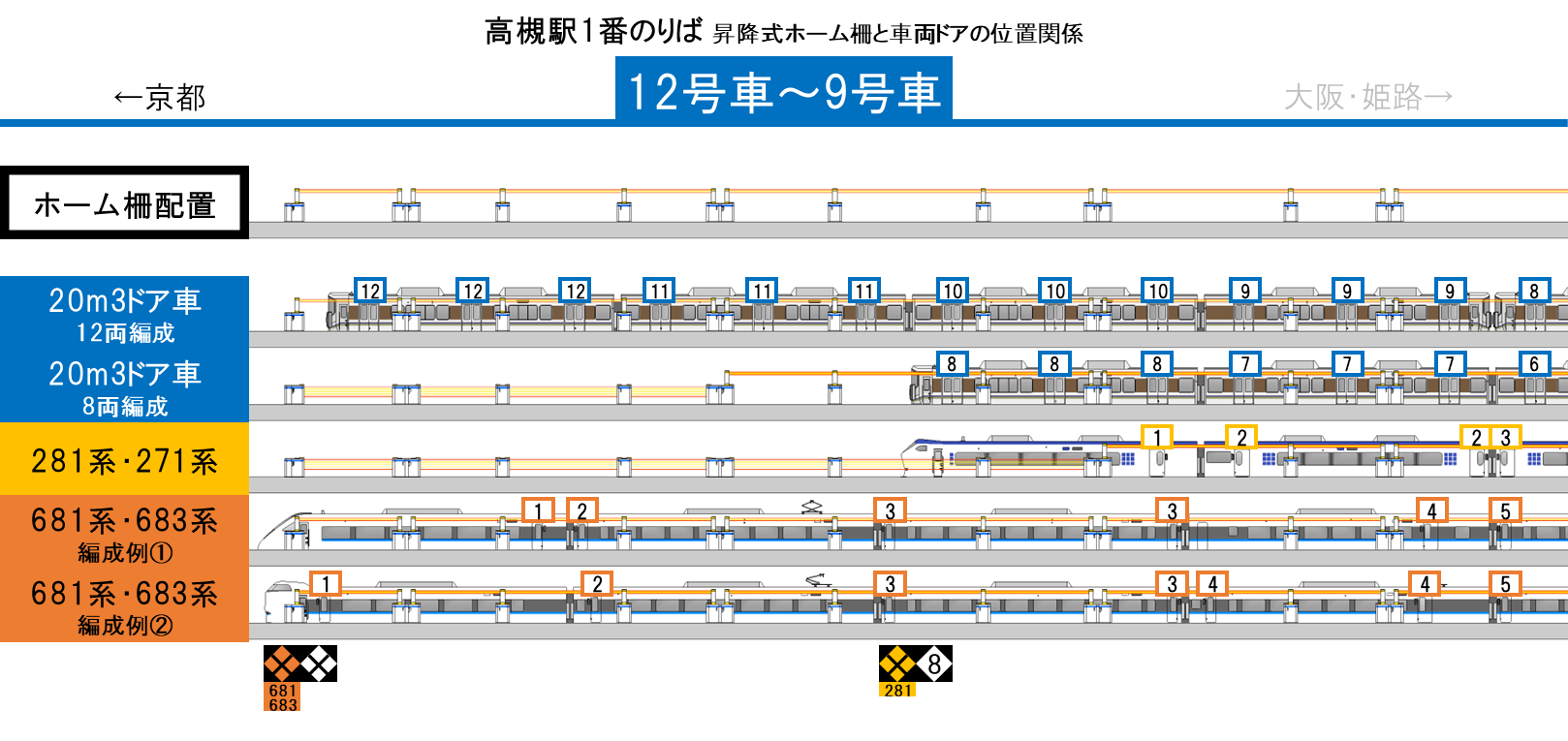

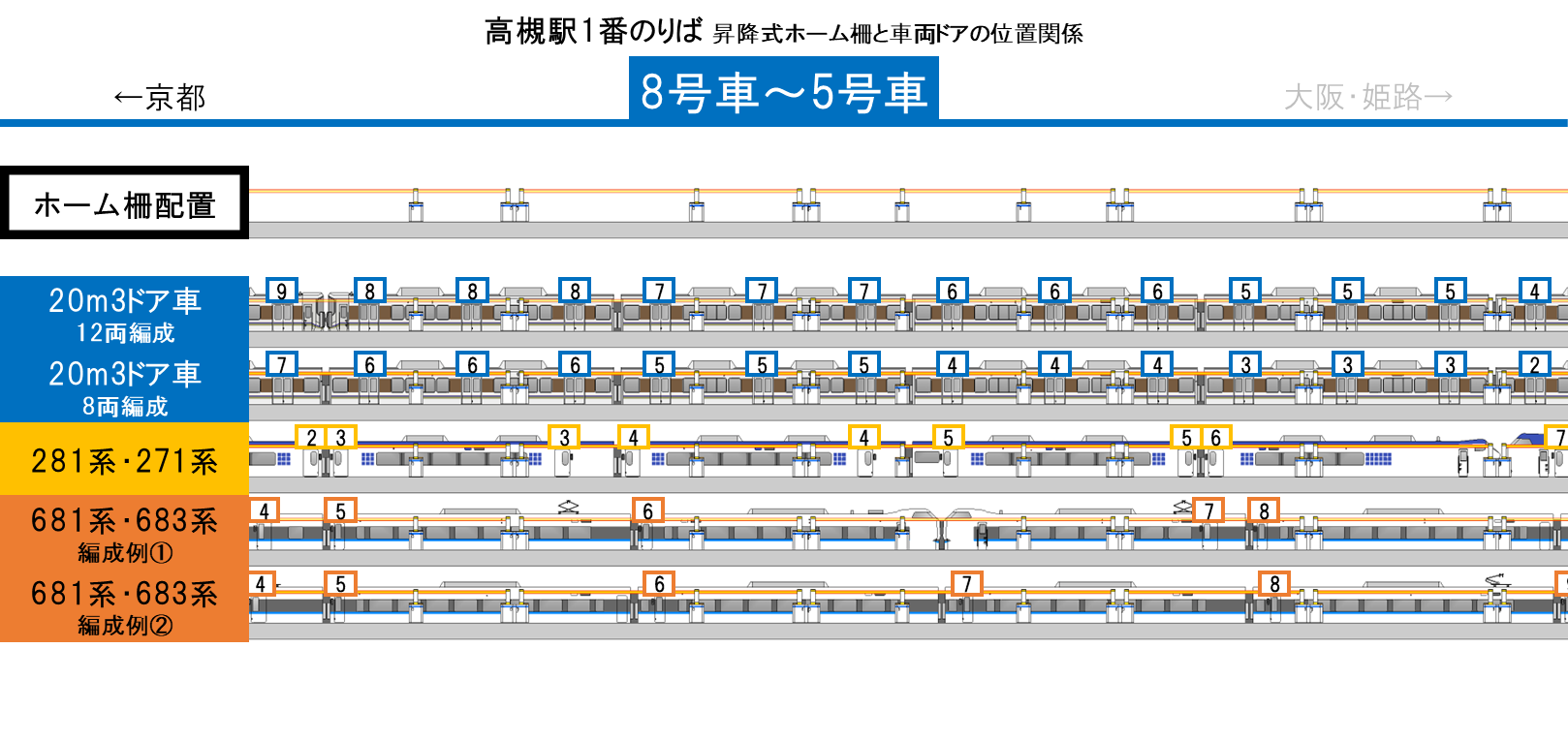

2 車両ドアとの位置関係

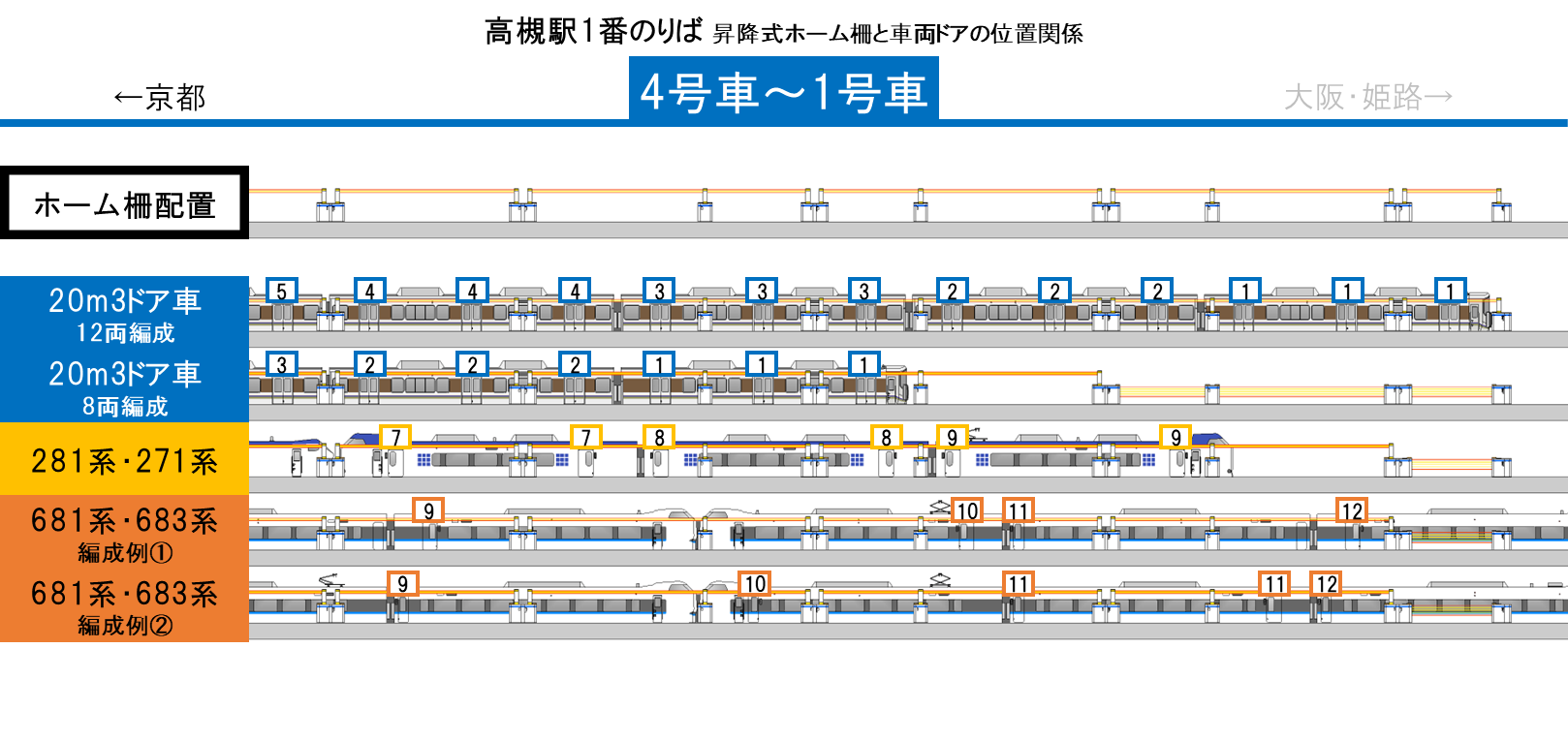

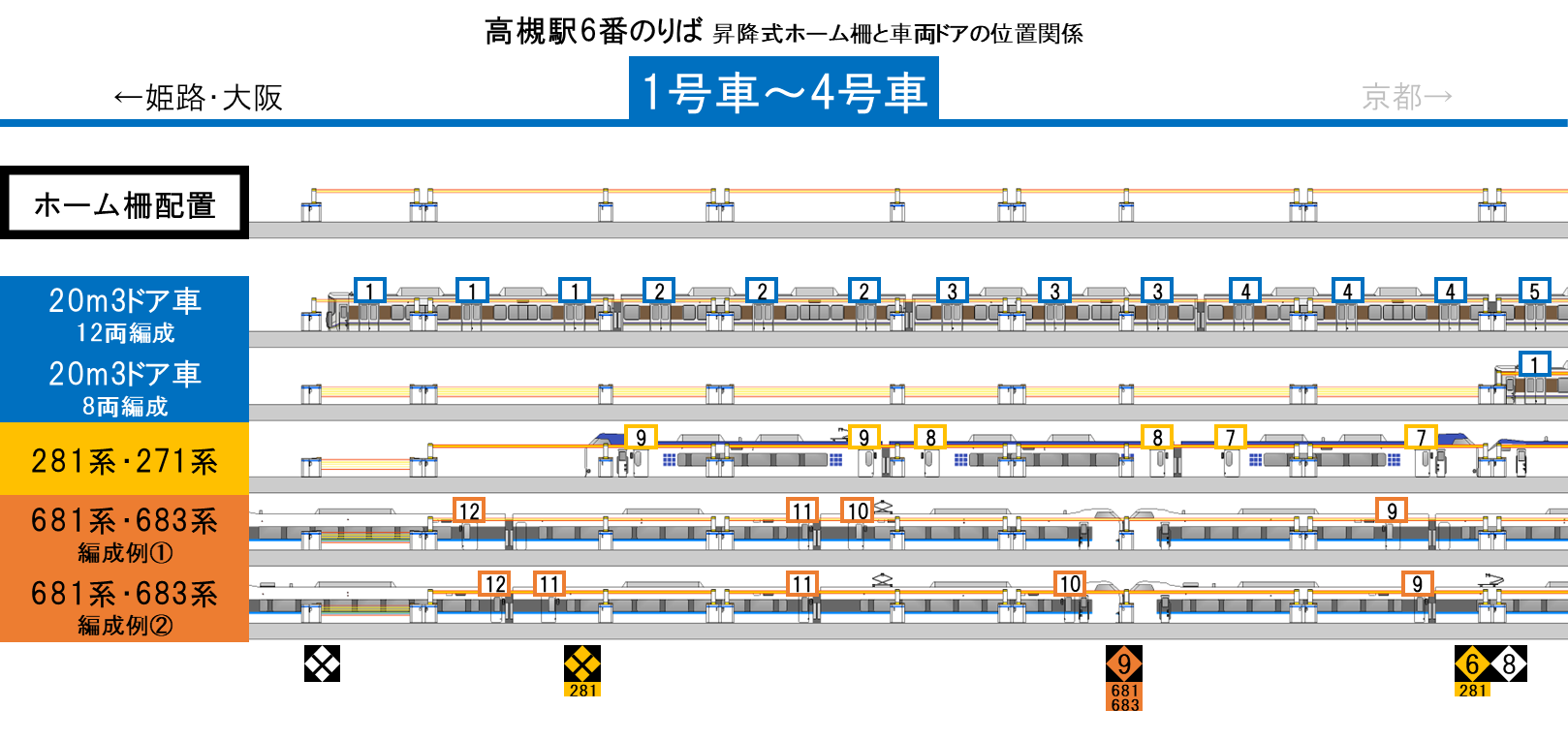

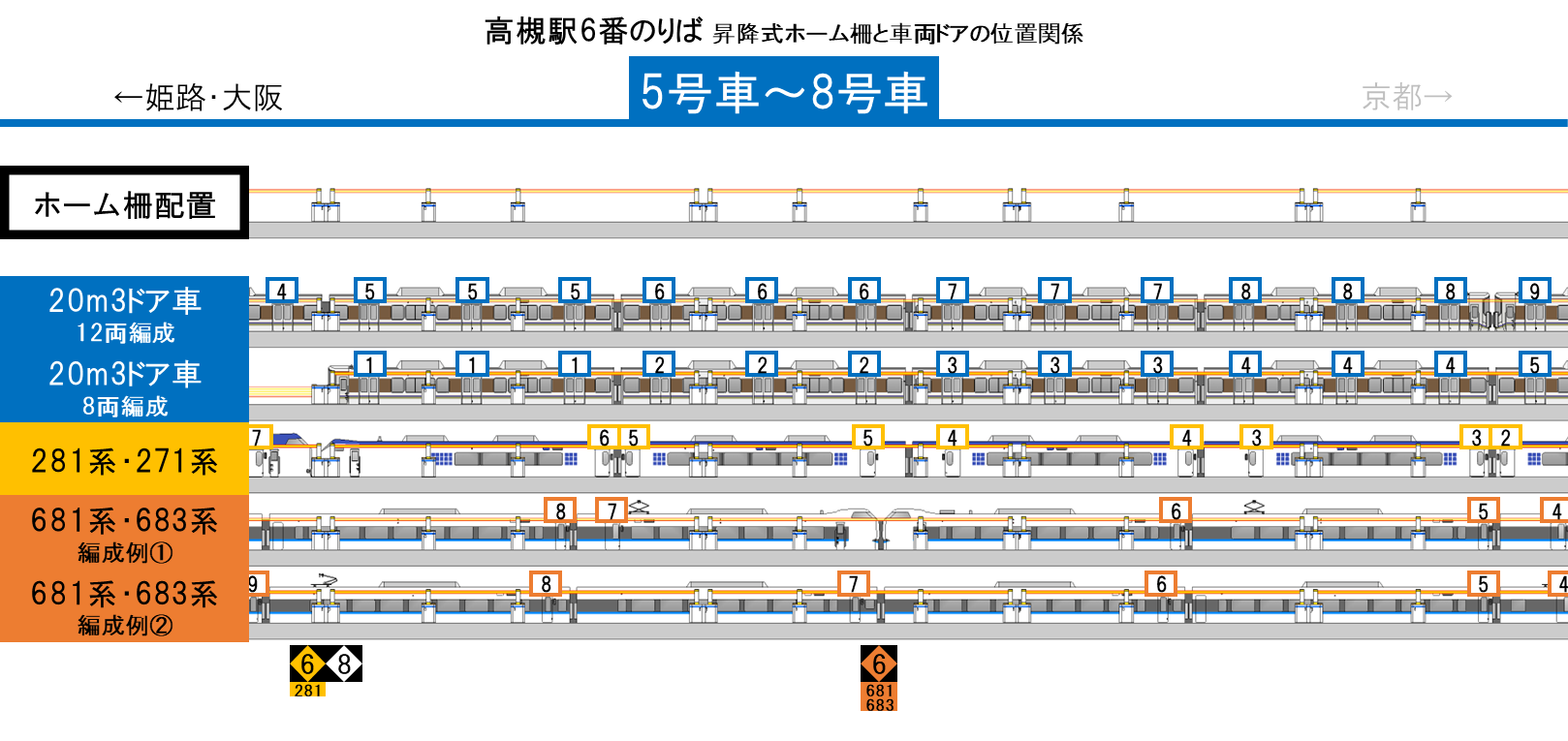

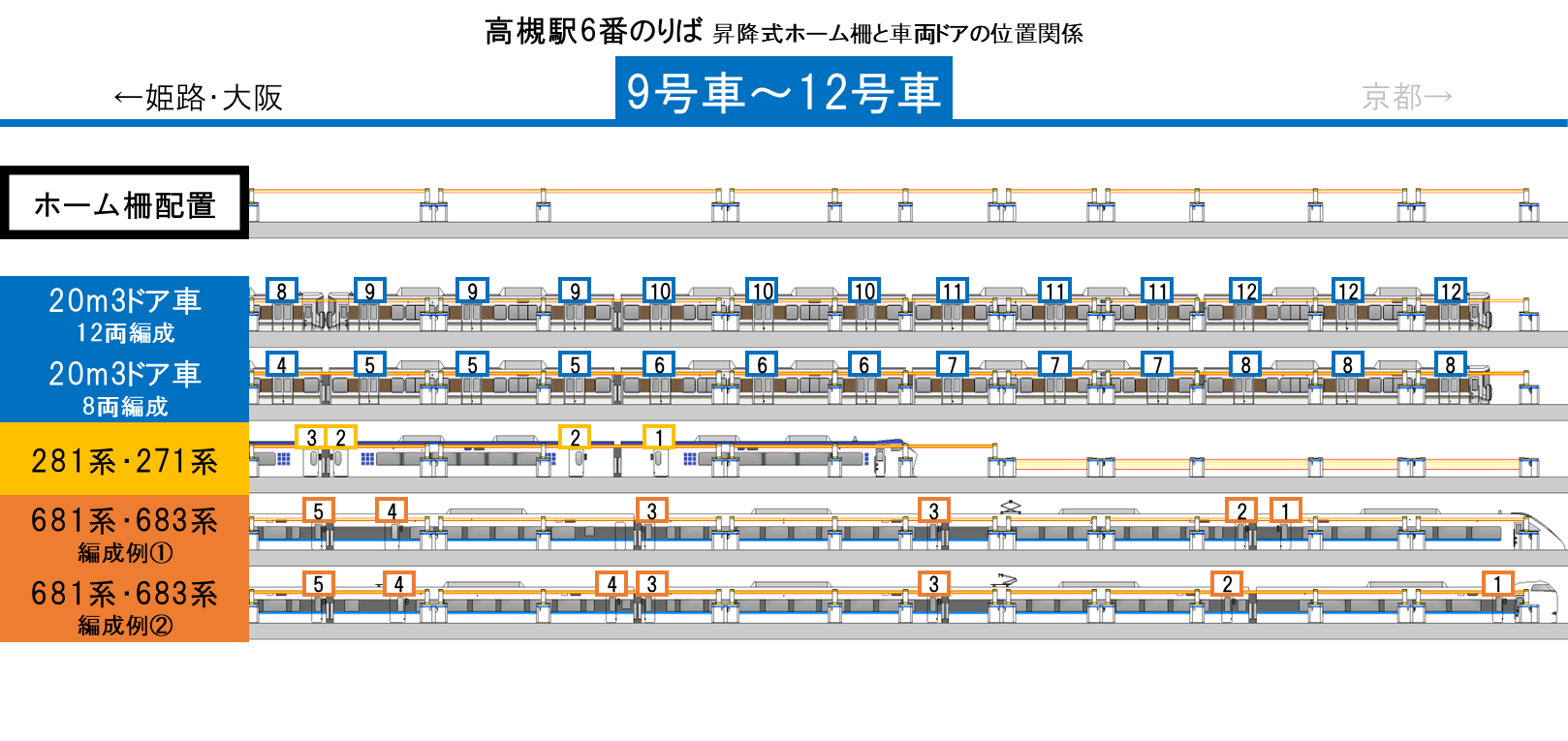

前述の通り、新1・6番のりばに昇降式ホーム柵が採用された理由は、特急「はるか」と「サンダーバード」の一部列車も停車するようになったためです。新快速に使用される20m3ドア車(223系・225系)と特急型車両ではドア位置が大きく異なるため、最大約12mもある広い開口幅によってさまざまなパターンのドア位置に対応しつつう、停止許容範囲も±1,000mmまで確保されています。

1番のりば(京都方面)

1番のりば(京都方面)はメインポスト15基・サブポスト12基、開口部26か所で構成されています。筐体の配置・順序や開口幅はかなりバラバラで規則性がほとんど見られません。

各開口部を個別に制御できる通常のホームドアとは異なり、昇降式ホーム柵はメインポスト同士の間が1つのユニット(制御単位)なので、車種や編成両数によっては列車の全長とメインポストの位置が揃わず、ホーム柵を余分に開けざるをえない場合もあります。1番のりばの場合、8両編成の新快速や9両編成の特急「はるか」の発着時に車両の在線していないエリアも余分に開いてしまいます。

筐体配置の都合で余分に開けざるをえない

8両編成新快速の先頭車一番前のドアで旅客が乗降すると、車両が在線していない箇所に立ち入ったと判定されてしまうのか「(サイレン)ホームの内側へお下がり下さい。」という警告音声が流れていました。

安全を最優先に考えれば、余分に開くことのないような筐体配置にするのが理想です。しかし、筐体配置は車両ドア位置だけでなく駅構造のさまざまな制約を踏まえて決定されるので、こうなってしまうのはやむを得ないのでしょう。

6番のりば(大阪方面)

6番のりば(大阪方面)の配置は1番のりばと少し異なり、メインポスト15基・サブポスト14基、開口部28箇所で構成されています。9両編成の特急「はるか」で大阪方が余分に開くのは1番のりばと同じですが、京都方も車掌がホームに降りられるように開く範囲が増えています。一方、8両編成の新快速は1番のりばと停止位置設定が異なるため余分に開くことはありません。

3 ホームドアの開閉方式

3.1 開閉方式の概要

同駅のホームドア開閉方式は以下の通りです。

- 開扉(上昇):自動(車種判別・定位置停止検知・編成検知)

- 閉扉(下降):車掌手動操作

JR西日本在来線のホームドア・昇降式ホーム柵は、車両側との通信を必要とせず、地上側の各種センサが列車の定位置停止・編成両数などを検知して自動開扉するシステムが採用されています。一方、閉扉は車掌による手動操作で行います。

システムの詳細は別記事で紹介しています。

列車の定位置停止を検知する「在線検知センサ」は、設置スペースの都合上センサから停止位置までの距離が長くなってしまう箇所が多いため、これまでのホームドア設置駅と比べてより長距離を測定できる機種が採用されています。

高槻駅から新たに追加された機能が「車種判別システム」です。一般型車両と特急型車両では前面形状が大きく異なるため、車両に取り付けたRFIDタグから車種情報を読み取り、在線検知センサはその情報をもとに車種に応じた検出アルゴリズムを設定します。

編成両数の判別は六甲道駅3番のりばでの試行導入時に採用されたのと同じ方法で、複数個所のホーム上屋から吊り下げられた「編成検知センサ」がホームのどの範囲まで車両が在線しているかを検知することで判別を行います。

なお、2018年度以降の設置駅からはホーム柵本体の居残り検知用3Dセンサが車両検知を兼任する方式に改めることでコスト削減が図られました。

3.2 各種センサの配置

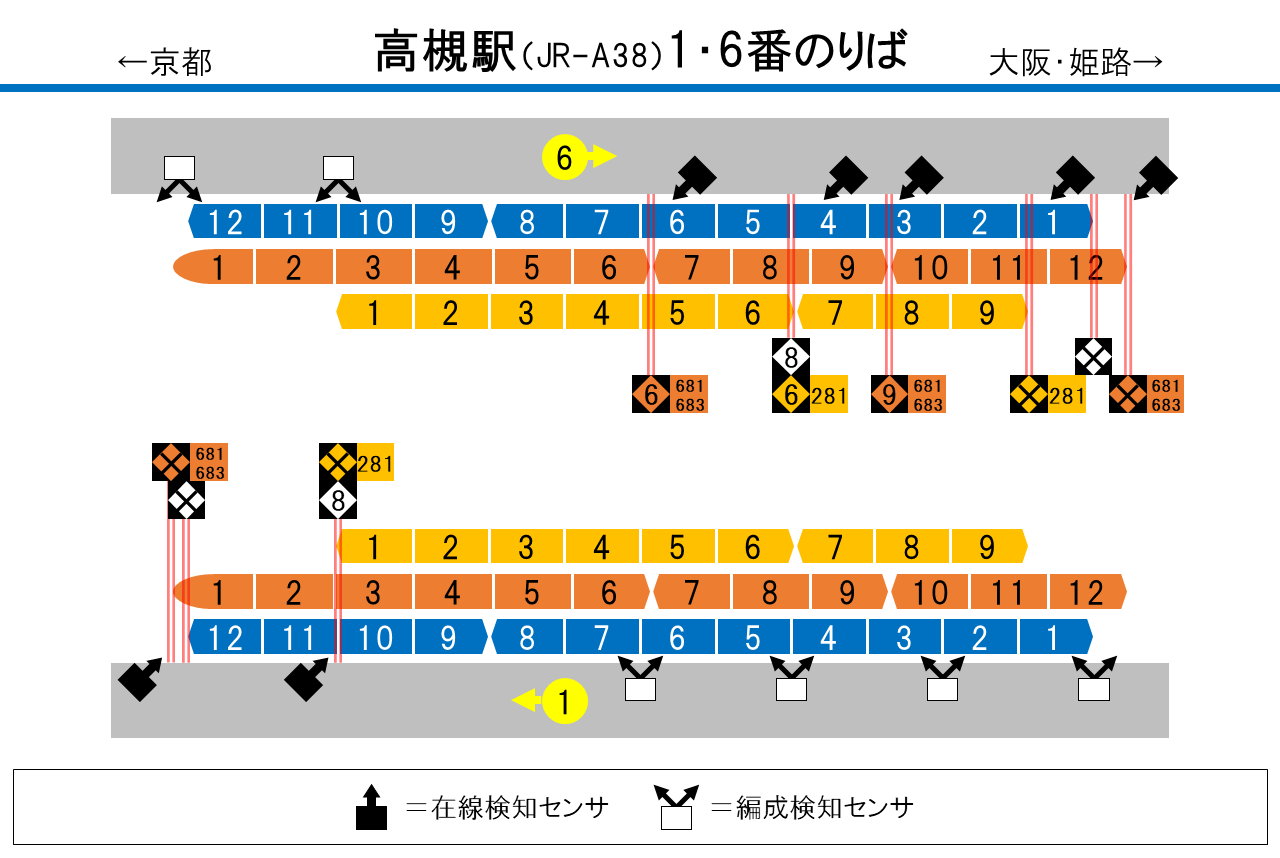

1・6番のりばの在線検知センサ・編成検知センサの配置は上図の通りです。

例えば1番のりばに特急「はるか」が到着した場合、まずはRFIDタグから車種情報を取得し、ホーム前方の在線検知センサが定位置停止を検知するとともに、ホーム後方の編成検知センサがどの範囲まで車両が在線しているかを検知します。このようにして車種および編成両数に対応した範囲のみのホーム柵を自動開扉することが可能になっています。

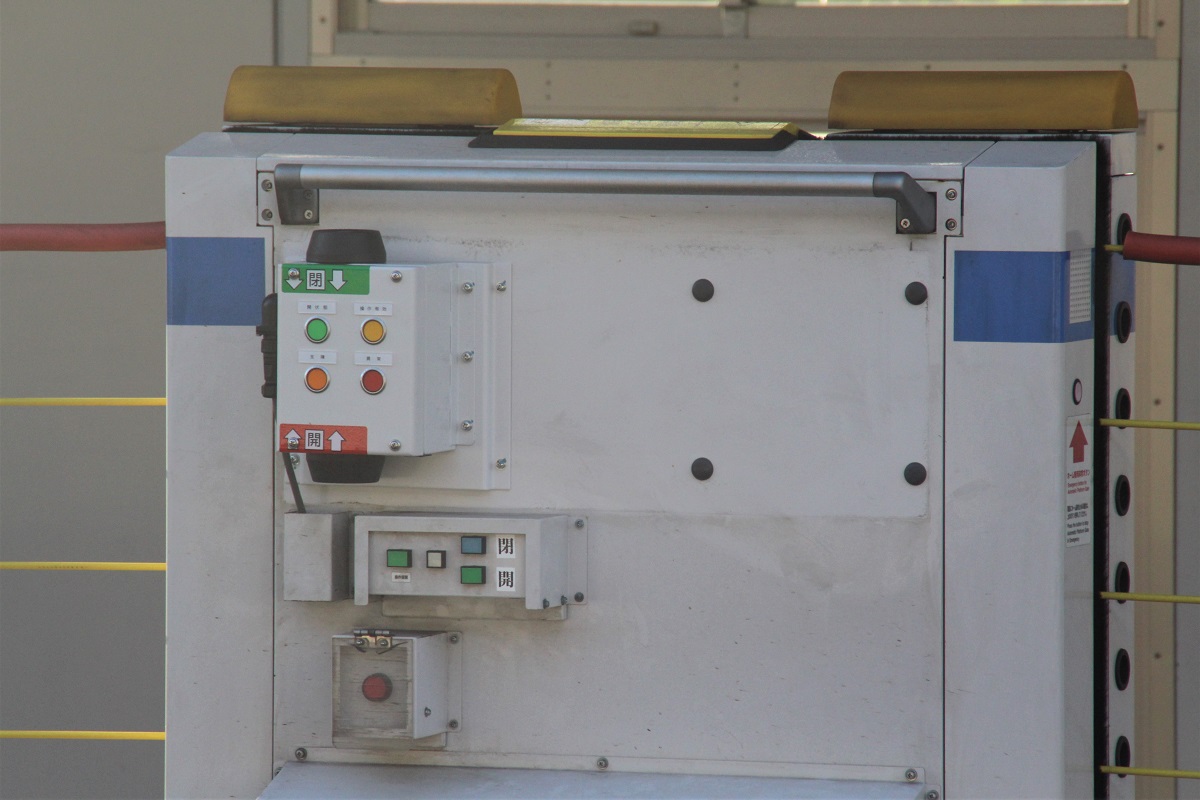

3.3 車掌用操作盤

当初の車掌用開閉操作盤は手をかざすだけで開閉操作ができる光電センサ式でしたが、2019年8月ごろに車両ドアスイッチと同じような構造の押しボタン式に交換されました。これもコスト削減の一環で、2018年度以降に設置された他駅のホームドア・昇降式ホーム柵でも押しボタン式が採用されています。

同駅ならではの仕様として、高槻駅6番のりばの新快速用操作盤はロープの内側に独立して設置されています。これは特急「サンダーバード」として同駅に停車する683系4000番台の1号車ドア位置と重なっているためで、車掌は閉扉(下降)操作後すぐにロープ外側へ戻らなくてはなりません。もしも閉扉後にホーム柵を再開扉(上昇)させる必要が生した場合は、近くの筐体にある別の操作盤を使用するのだと思われます。

3.4 範囲内表示灯(2019年廃止)

他のホームドア・昇降式ホーム柵設置駅にもある「開閉表示灯」とは別に、同駅には列車が定位置範囲内に停止すると青く点灯する「範囲内表示灯」も設けられていました。しかし、その後のホーム柵設置駅でこの表示灯は設けられず、同駅も2019年夏頃には運転士用・車掌用ともに撤去されました[3]同じく設置されていた六甲道駅3番のりばでも撤去。。

4 運転士用停止位置マーカー

車種によって運転台からの目線が違うため2つ設置されている

JR西日本のホームドア設置駅には赤・青・黄の3色で停止許容範囲を示した停止目安用マーカーが設けられています。同駅では六甲道駅と同じくロープに3色のテープを巻き付ける方法の他、運転台位置が高い特急型車両向けには専用のボードが設置されました。これらは後の設置駅にも受け継がれています。

5 おわりに

実用化第1号だった高槻駅1・6番のりばの昇降式ホーム柵は、その後の設置駅で早くも各所に改良が加えられたことで、今では鉄道車両でいう量産先行車的な立ち位置となっています。ロープのカーボン化など、他駅に合わせるための本格的な改造も行われるのか気になるところです。

出典・参考文献

- 京橋駅で可動式ホーム柵・高槻駅で昇降式ホーム柵を使用開始、新神戸駅で新しい可動式ホーム柵を試行開始します。:JR西日本

- 昇降式ホーム柵の開発について(インターネットアーカイブ)

- 西日本旅客鉄道株式会社のホーム安全対策 ~可動式ホーム柵と昇降式ホーム柵について~

- 新型ホームドア導入検討の手引き – 国土交通省

- 大西 悟史、内山 浩光、平田 悦隆、高城 進司「高槻駅昇降式ホーム柵の特徴と機能改善」『Cybernetics : quarterly report』Vol.22-No.4、日本鉄道技術協会、2017年、p25-29

- 松原 達也「日本信号におけるホーム安全ソリューションへの取組み」『鉄道車両と技術』Vol.23-No.4、レールアンドテック出版、2017年、p17-22

- 平野 雅紀、河合 陽平、荻野 宏城「ホーム柵仕様最適化によるコスト削減」『R&M : Rolling stock & machinery』2020.2、日本鉄道車両機械技術協会、p43-46