JR西日本のホームドア:昇降式ホーム柵 大阪駅5・8番のりばの仕様

| タイプ | 昇降ロープ式(支柱伸縮型) | |

|---|---|---|

| メーカー | JR西日本テクシア・日本信号 | |

| 開閉方式 | 開扉(上昇) | 自動(車種判別・定位置停止検知・両数検知) |

| 閉扉(下降) | 車掌手動操作 | |

| 停止位置許容範囲 | ±1000mm(TASCなし) | |

| 開口部幅 | 約4m~約13m | |

| ロープ素材 | カーボンストランドロッド | |

| 安全装置 |

近接検知 支柱引き込み防止 |

光電センサ |

| ロープ挟み込み防止 | 圧力検知センサ | |

| 居残り検知 | 3Dセンサ・光電センサ | |

JR西日本で最も利用客数の多い大阪駅では、2017年度に同駅初の可動式ホーム柵(以下:ホームドア)が6・7番のりば(JR京都・神戸線の普通列車用ホーム)に設置されています。その一方で、車種によってドア位置が大きく異なるため通常のホームドアを設置できない5・8番のりばには、高槻駅1・6番のりばに次いで2駅目[1]試験設置駅は除く。となる「昇降ロープ式ホーム柵」が採用されました。稼働開始日は以下の通りです。

- 5番のりば(JR神戸線:神戸方面):2019年2月16日

- 8番のりば(JR京都線:京都方面):2019年3月9日

整備にあたっては、改めてホーム柵システム全体の製品機能や各種基準を見直したことによりコスト削減を図ったそうで、これが同駅以降の設置駅における標準的な仕様となっています。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

手前:8番のりばの昇降式ホーム柵

5・8番のりばには特急型車両も含めてさまざまな車種が発着し、すべての車両ドア位置に対応するには高槻駅よりもさらに開口幅を広げる必要がありました。そのため、後述するロープ素材変更による効果もあってか最大開口幅は高槻駅よりも1m広い約13mとなっています。

その他、本タイプの基本仕様については以下の別記事をご覧ください。

1.2 高槻駅とは異なる部分

基本構造や寸法などは高槻駅の機体と変わりないようですが、同駅の機体では安全装置とロープ素材について仕様の見直しが行われました。また、ホーム柵を制御する列車検知システムや付帯機器にも改良が加えられており、それらについては3項で紹介します。

(1)安全装置の見直し

旅客が昇降中のロープに接近したことを検知する「近接検知センサ」およびロープと車両の間に取り残されたことを検知する「居残り検知センサ」の数が見直されています。

特殊な動きをする昇降式ホーム柵は通常のホームドアよりも厳重な安全対策が求められ、これらがホーム柵本体の製造コストを増加させる要因でした。そこで改めて仕様が見直された結果、居残り検知センサは3Dセンサの検知性能向上によって光電センサを削減、近接検知センサは一部を廃止しても影響が少ないとして割り切ることで大幅な製造コスト削減が実現し、検修費用も年間50万円程度削減できたそうです。

(2)ロープの素材変更

高槻駅より太くなったように見える

高槻駅ではロープ素材にステンレスワイヤーを用いていました。しかし、たわみを抑制するための大きな張力(プリテンション)が筐体やホーム構造物への負荷を大きくし、開口幅拡大の妨げにもなっていました。そこで、大阪駅ではより軽量かつたわみに強いカーボンストランドロッド製ロープが採用されています。

カーボン製ロープは2017年に六甲道駅の試行導入型を量産型に交換するタイミングで初導入され、ロープ自体の大幅な軽量化や負荷低減とともに、設計上の最大開口幅のさらなる拡大も実現しています。

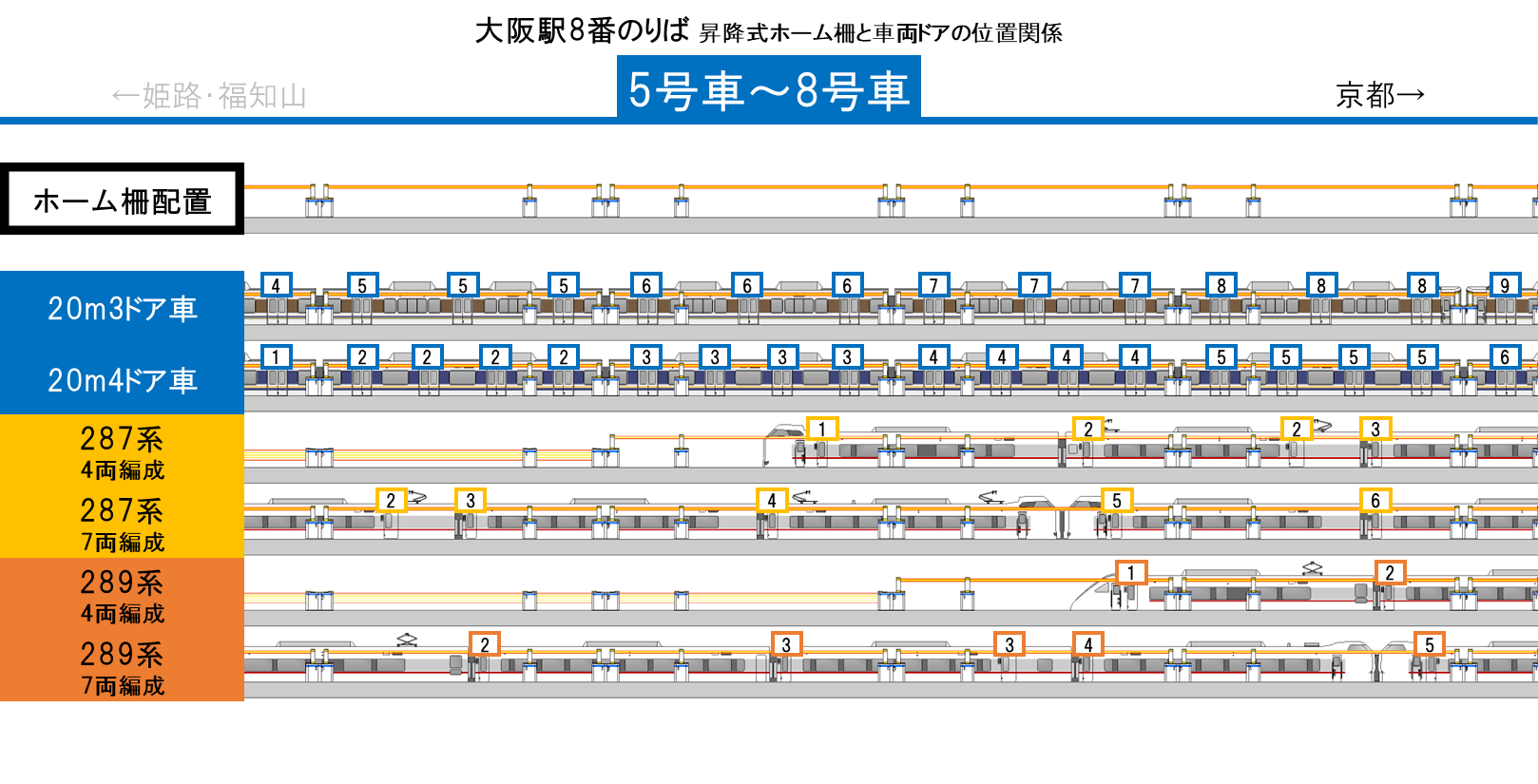

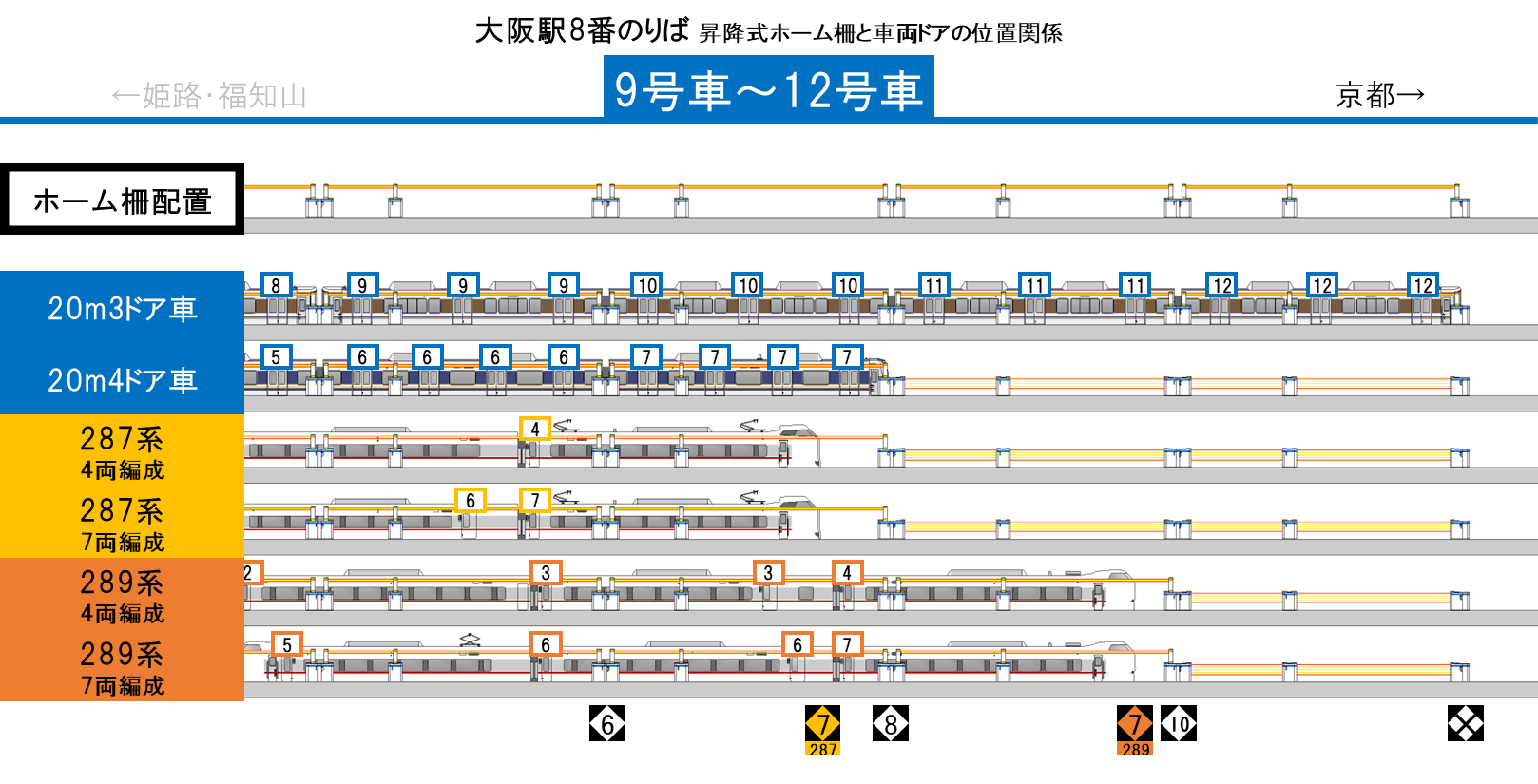

2 車両ドアとの位置関係

5・8番のりばは主に20m3ドア車の快速・新快速列車が発着するホームですが、早朝・深夜には20m4ドア車の普通列車も発着し、さらに5番のりばには特急「サンダーバード」[2]2024年3月16日改正ダイヤ時点では平日の32号などが該当。が、8番のりばには特急「こうのとり」[3]2024年3月16日改正ダイヤ時点では平日の2号・4号が該当。が発着します。これだけ多くの車種が乗り入れる厳しい条件ですが、高槻駅よりもさらに広い最大約13mの開口幅ですべての車種のドア位置に対応しています。

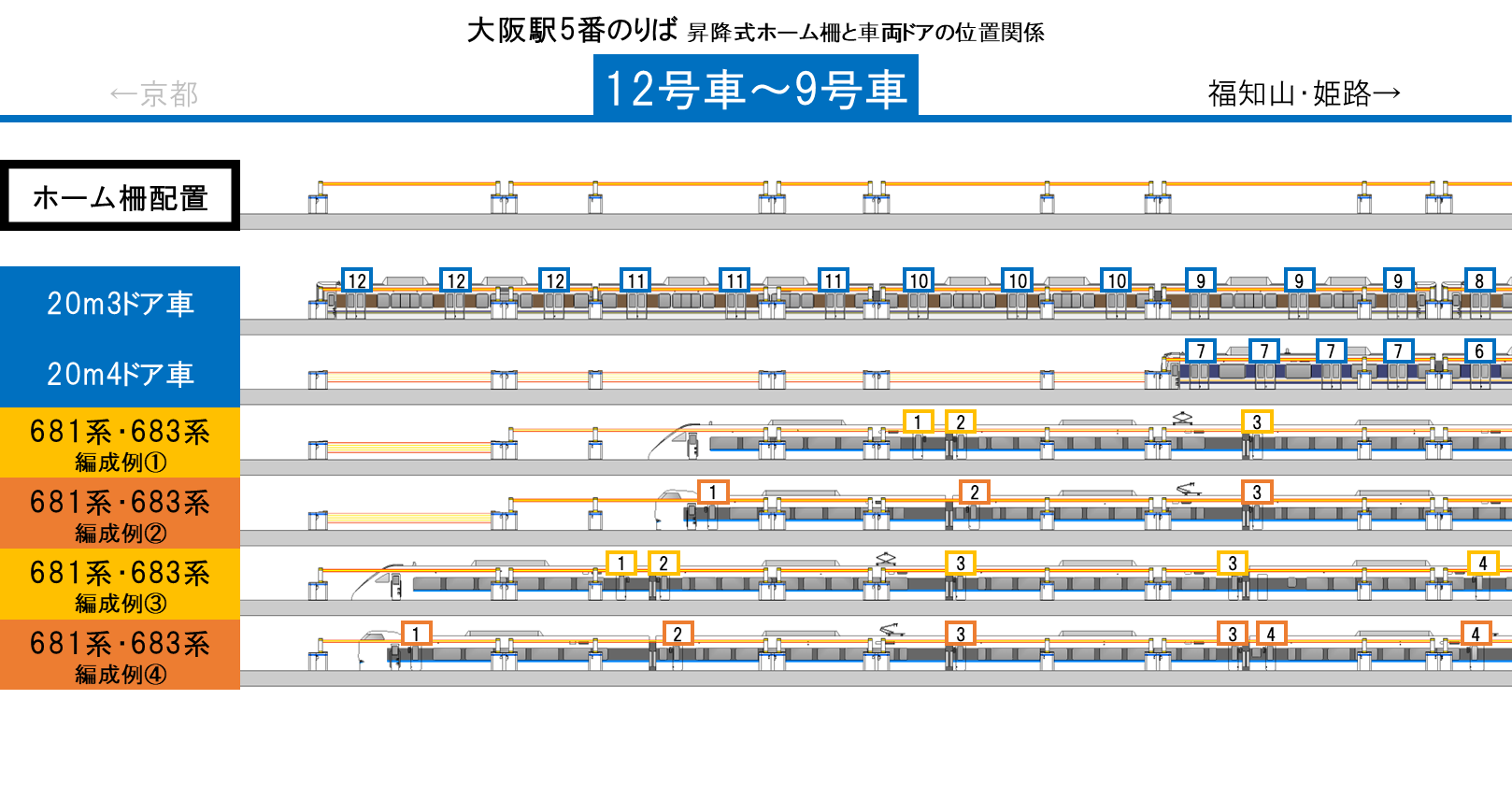

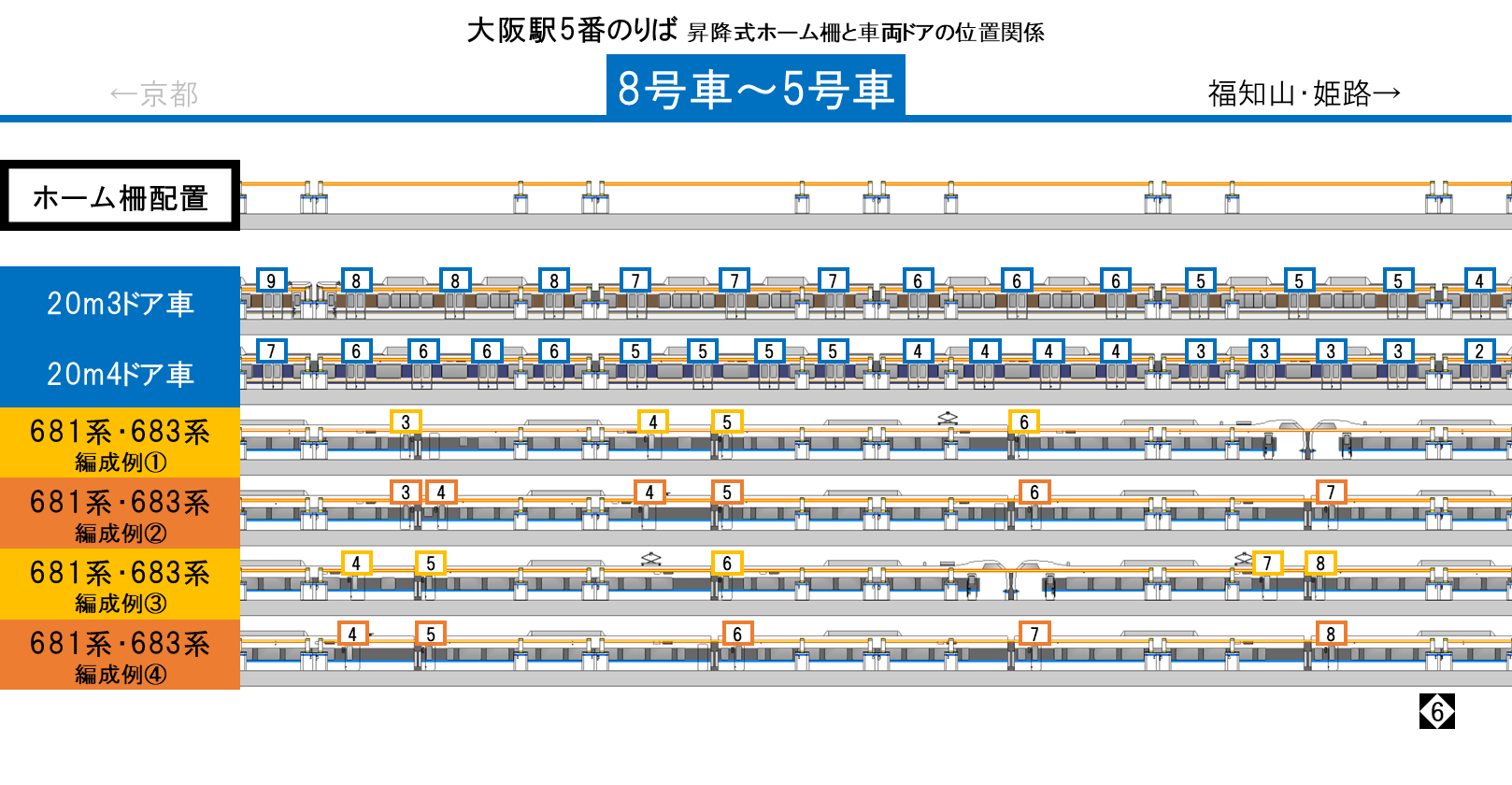

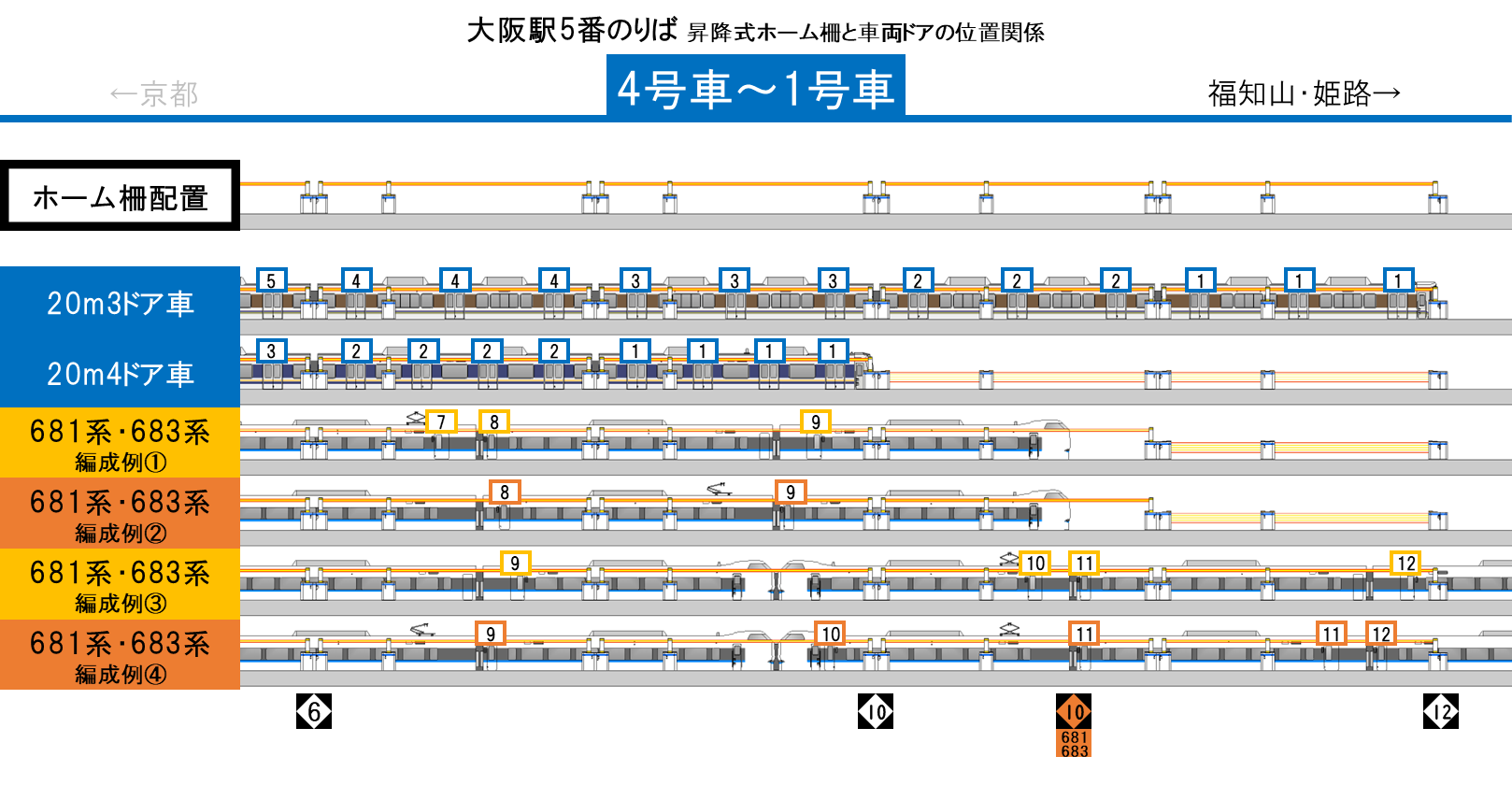

5番のりば(JR神戸線:神戸方面)

5番のりば(JR神戸線:神戸方面)の筐体配置は上図の通りです。高槻駅と比べると配置パターンが規則的で、基本的にはメインポストが20m車の連結部分にあり、サブポストが3ドア車・4ドア車のどちらのドアとも重ならない箇所で補助しています。

特急「サンダーバード」の681系・683系は一般型車両と車体長が異なるうえ、連結の組み合わせによってもドア位置がバラバラというホームドアにとって大敵のような存在ですが、あらゆるパターンを見事にクリアできています。

ただし、ドア位置との関係で12~11号車付近のみメインポストとサブポストが入れ替わる変則的な配置となっており、この影響で9両編成の特急「サンダーバード」が到着すると編成後部の約10mが余分に開いてしまいます。また、前部側も運転士がホームに降りられるように1ユニット多く開けていました。

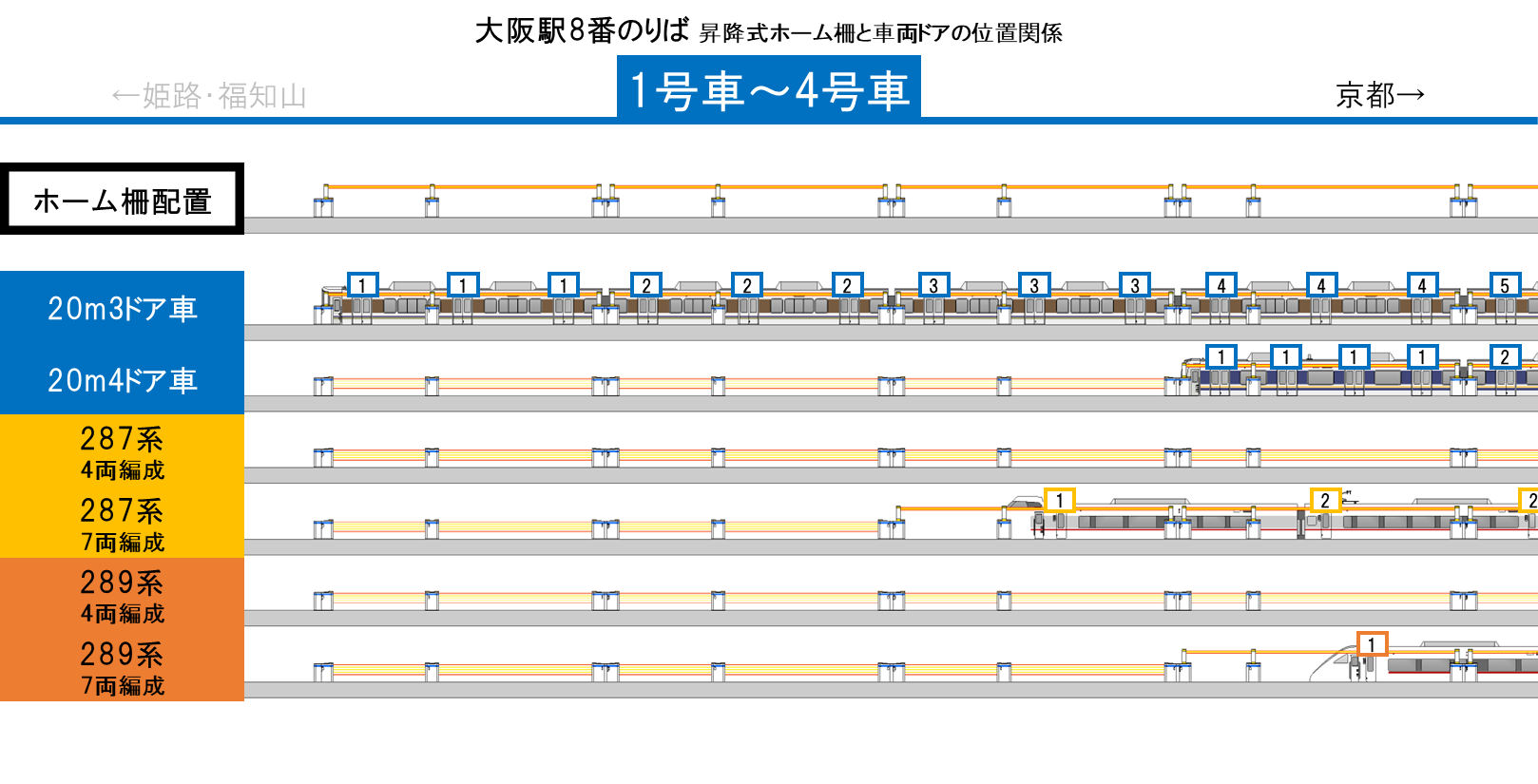

8番のりば(JR京都線:京都方面)

8番のりば(JR京都線:京都方面)の筐体配置は上図の通りです。基本的な配置パターンは5番のりばと変わらず、メインポストとサブポストが入れ替わるような変則的な箇所もありません。

特徴としては、特急「こうのとり」の287系と289系は同じ編成両数でも停止位置が約1両分すれており、これは両形式で一部のドア位置が異なるためだと思われます。また、こちらも筐体配置の都合上、特急型車両の発着時は編成後部が余分に開いてしまいます。

3 ホームドアの開閉方式

3.1 開閉方式の概要

同駅のホームドア開閉方式は以下の通りです。

- 開扉(上昇):自動(車種判別・定位置停止検知・編成検知)

- 閉扉(下降):車掌手動操作

JR西日本在来線のホームドア・昇降式ホーム柵は、車両側との通信を必要とせず、地上側の各種センサが列車の定位置停止・編成両数などを検知して自動開扉するシステムが採用されています。一方、閉扉は車掌による手動操作で行います。

システムの詳細は別記事で紹介しています。

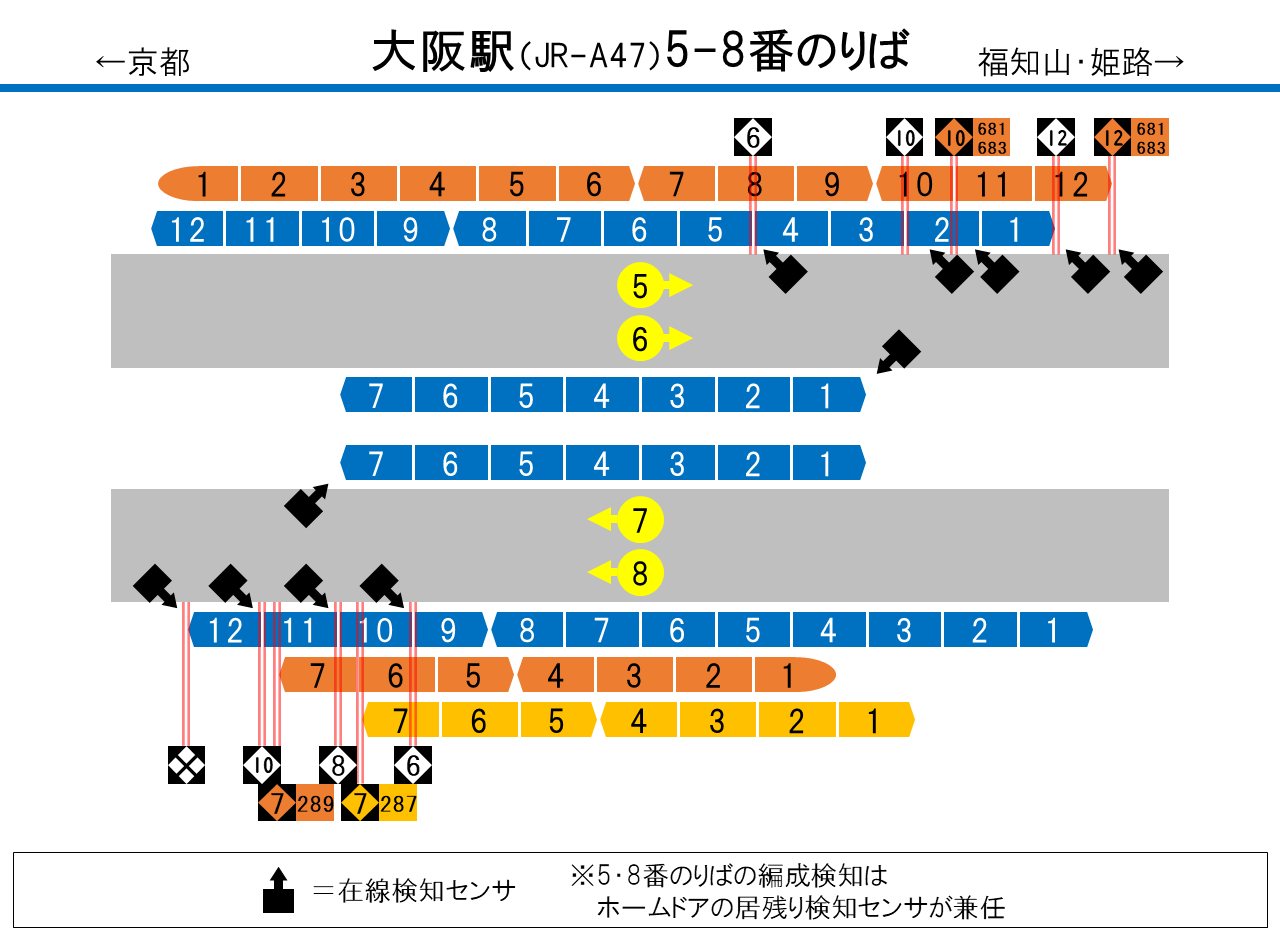

大阪駅5・8番のりばでは列車の編成両数を判別するシステムに大きな改良が加えられています。従来はホーム複数個所に設置した「編成検知センサ」で車両が在線している範囲を検知していましたが、ホーム柵本体の居残り検知用3Dセンサが車両検知を兼任する方式に改めてコスト削減に繋げたのことです。

その他のシステムは高槻駅と同じで、特急型車両の入線時はRFIDタグから車種情報を読み取ることで「在線検知センサ」の検出アルゴリズムを変更します。また、大阪駅は原則として通過ができないため、所定の定位置から少しずらした位置に「回送用」停止位置目標を設けることで自動開扉を防いでいます。

3.2 在線検知センサの配置

2017年度にホームドアが設置された6・7番のりばも含んだ在線検知センサの配置図です。

ホーム前方の在線検知センサが定位置停止を検知するとともに、ホーム柵本体の居残り検知センサがホームのどの範囲まで車両が在線しているかを検知することで、編成両数に対応した範囲のみのホーム柵を自動開扉することができます。

3.3 開閉操作盤

(1)車掌用操作盤

車掌がホーム柵の閉操作を行う車掌用開閉操作盤は、2018年度以降に設置されたホームドア・昇降式ホーム柵で標準となっている押しボタン式です。以前の標準は手をかざすだけで開閉操作ができる光電センサ式でしたが、この変更もコスト削減の一環とのことです。

(2)リモコンによる閉操作

筐体配置の都合上、特急型車両は最後部乗務員扉から操作盤までが大きく離れている場合が多く、これでは車両ドアとホーム柵を同時に操作することができません。そのため、8番のりばの特急「こうのとり」では車掌が携帯するリモコンで閉操作を行っています。

ただし、リモコン受信機が設置されているのは7両編成の最後部のみで、定期列車で8番のりばへの発着がない3・4両編成の最後部には未設置でした。

(3)運転士用開閉操作盤

隣は在線検知センサのインターフェースボックス

JR西日本では基本的に回送列車の車掌乗務を省略しているため、当駅止まりの列車では運転士が車両ドア・ホームドアの閉操作を行っています。運転士用開閉操作盤も基本的には筐体の線路側に取り付けられていますが、5番のりばの681系・683系12両編成はホーム外(固定柵が設置されたエリア)まで大きくはみ出して停車するため、個別のキャビネットに操作盤が収められています。

4 おわりに

冒頭でも述べた通り、さらなる機能性向上やコスト削減を図った本タイプが以降の標準仕様となり、より多くの車種が発着する駅でも順次整備が進んでいます。

一方、2023年3月に開業した大阪駅地下ホーム(うめきた地下駅)21番のりばは昇降式ホーム柵でも対応しきれないほど多くの車種の乗り入れが見込まれるため、世界初の開口部を自在に構成できるフルスクリーン式ホームドアが整備されました。

出典・参考文献

- 大阪駅5・8番のりばの昇降式ホーム柵、高槻駅5番のりばの可動式ホーム柵の使用開始:JR西日本

- 西日本旅客鉄道株式会社のホーム安全対策 ~可動式ホーム柵と昇降式ホーム柵について~

- 昇降式ホーム柵ロープへのカーボン素材の適用 – JR西日本

- 新型ホームドア導入検討の手引き – 国土交通省

- 株主通信 第107期近況報告 | 小松マテーレ(p9に「カボコーマ」が昇降式ホーム柵に採用された旨の記載あり)

- 大西 悟史、内山 浩光、平田 悦隆、高城 進司「高槻駅昇降式ホーム柵の特徴と機能改善」『Cybernetics : quarterly report』Vol.22-No.4、日本鉄道技術協会、2017年、p25-29

- 平野 雅紀、河合 陽平、荻野 宏城「ホーム柵仕様最適化によるコスト削減」『R&M : Rolling stock & machinery』2020.2、日本鉄道車両機械技術協会、p43-46