東急電鉄 目黒線のホームドア:現行タイプ

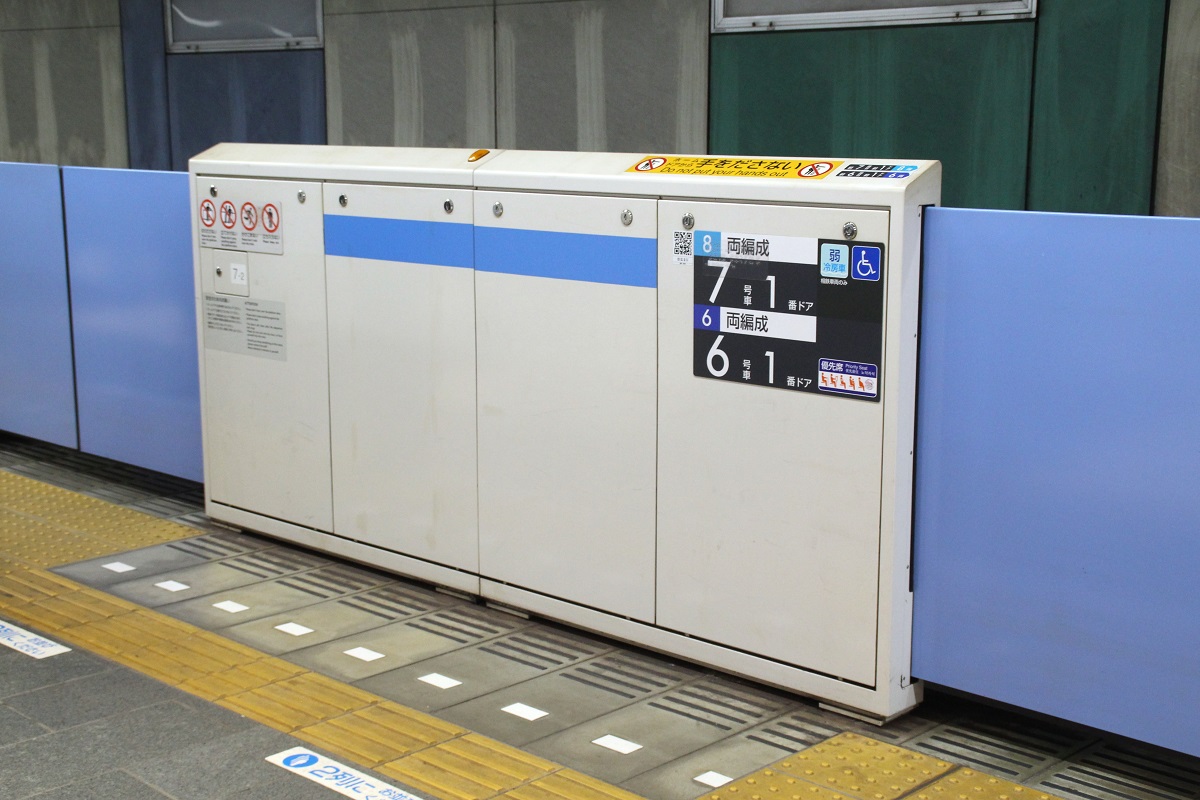

| タイプ | 腰高式 | |

|---|---|---|

| メーカー | 京三製作所 | |

| 開閉方式 | トランスポンダ式連携 | |

| 停止位置許容範囲 | ±350mm(TASCあり) | |

| 開口部幅 | 2,000mm | |

| 非常脱出ドア | 既存部分 | なし |

| 8両化に伴う新設部分 | 開き戸式(車両連結部) | |

| 支障物検知センサ | 光電センサ→3Dセンサに更新 | |

東急目黒線は、2000年8月6日に旧・目蒲線の運行系統変更に伴い開業した路線です。6両という長編成でワンマン運転を行うことから、安全対策として大手私鉄では初めてホームドアが導入されました。

同線はのちに営団地下鉄(現:東京メトロ)南北線・都営地下鉄三田線・埼玉高速鉄道線との直通運転も開始し[1]南北線・三田線は2000年9月26日から。埼玉高速鉄道は2001年3月28日開業。、この4路線すべてが全駅にホームドアを設置してワンマン運転を行っています。南北線は1991年の開業当初からフルスクリーン式ホームドアを導入しましたが、目黒線・三田線・埼玉高速鉄道では技術革新によって安価なハーフハイト式(腰高式)の導入が実現しています。

目次

1 ホームドアの仕様

1.1 基本仕様

ホームドアの高さは約1.3mで、現在は主要ホームドアメーカーとなった京三製作所による最初の納入路線でもありました。目黒線の車両は20m4ドア車のため、ホームドアもそれに合わせた構造です[2] … Continue reading。

ホームドアがあると高い停止精度を求められることから、駅停車ブレーキングを自動で行うTASC(定位置停止支援装置)が導入されました。ホームドア開口幅は、車両ドア幅1,300mmにTASCの停止精度±350mmを加えた2,000mmとなっています。なお、南北線・三田線・埼玉高速鉄道はATO(自動列車運転装置)による自動運転を行っているのに目黒線のみTASCなのは、地上区間が多く雨の影響を受けやすいことや、踏切があることなどが理由だそうです。

近年のホームドアは扉を互い違いに収納するタイプが多いですが、目黒線タイプは一直線上に収納されます。戸袋1つごとに筐体が独立していることから、乗務員出入りスペース確保のため筐体が斜めに配置されている箇所は途中で折れ曲がっているように見えます。

各開口部の線路側には非常開ボタンと支障物検知センサが設けられています。元々は光電センサで高さ500mmと1,000mmの2か所を測定する方式でしたが、2017年ごろから3Dセンサへの交換が行われ、立体的に空間を測定できるようになったことで安全性が向上しています。

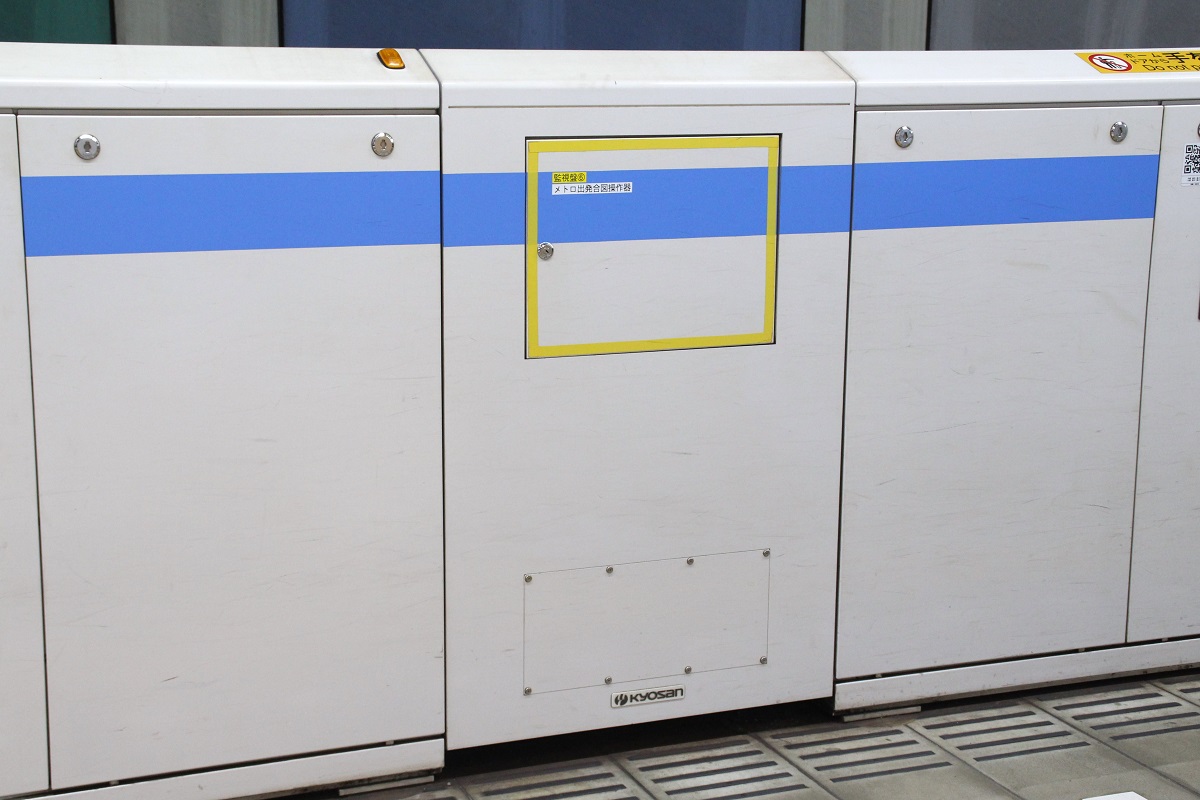

車両連結部のスペースを活用して駅係員用の各種操作機器が内蔵されている箇所があり、その下部には京三製作所の(当時の)ロゴプレートが取り付けられています。

1.2 ステーションカラー

目黒線は各駅ごとにステーションカラーが設定されていて、ホームドアもそれに準じて帯の色が1駅ずつ異なっています。地下駅(+元住吉駅)は扉部分もステーションカラーに塗装されているのに対して、それ以外の地上駅はグレーです。

しかし、大岡山駅は向かい側のホームに止まる大井町線のラインカラーがオレンジなのに、ホームドアは目黒線側がオレンジ色というややこしい状況になっています[3]大井町線側のホームドア(2018年度に設置)には装飾がなく白一色。。

1.3 8両化に伴う新設部分の違い

2022年4月上旬から目黒線の一部編成が6両から8両へ増結されるのに伴い、各駅で2両分のホーム延長・ホームドア新設工事が行われました。また、奥沢駅上りホームは移転に伴い8両分すべてのホームドアが新設、日吉駅では改良工事の関係で一部のホームドアが撤去・新設されています。

既存部分と新設部分では約20年もの年代差があるわけですが[4]元住吉駅・日吉駅は2008年に延伸開業した区間なので約12年。、外観は全くその差を感じさせないほど変化していません。それでも細かい部分を見比べれば判別が付きます。

(1)異常表示灯の色と「NISSAN」刻印の有無

レンズの形状自体も少し変化している

2000年代に製造された京三製ホームドアは、筐体上面に設けられた「異常表示灯」に日産自動車のサイドウインカー用レンズが使われており[5]かつて日産自動車系列だった自動車部品メーカー「市光工業」の製品。、はっきりと「NISSAN」の刻印が見えることからSNSでもよく話題になります。しかし、2010年代以降に製造されたホームドアは刻印がないクリアレンズに変更されました。

目黒線のホームドアもこの慣例通りで、既存部分はオレンジ・NISSANあり、新設部分はクリア・NISSANなしの部品が使われいます。これが外観で最も分かりやすい違いでしょう。

(2)非常脱出ドアの有無

もともとホーム両端には乗務員出入り用の開き戸がありましたが、新設部分は車両連結部にも非常脱出ドアが設けられました。両端および6両編成の前部・後部にある乗務員扉を含めれば、1ホームにつき4か所は扉があることになります。

2 ホームドアの開閉方式

赤・青:東急車・都営車

緑:メトロ車・埼玉高速車

目黒線および直通する南北線・三田線・埼玉スタジアム線のホームドアは、トランスポンダ装置を用いた情報伝送によって車両ドアと同期して開閉します。列車が±350mmの許容範囲内に停止すると、線路側の地上子と1号車(西高島平/浦和美園方先頭車)に搭載された車上子がピッタリ重なって開閉連携が可能になります。

目黒線と一部並行する東横線のホームドア[6]2013年度から整備開始。も目黒線と同じくトランスポンダ式連携です。しかし、歴史的な経緯によって地上子・車上子の基準位置が僅かに違うため、両車が同じ線路上を走るとTASC運転やホームドア開閉連携に支障があると思われます。

東横線と目黒線が合流して乗り入れる東急新横浜線(2023年3月18日開業予定)ではどのようにしてこの問題を解決するかが注目されています。詳しくは別記事で解説しています。

3 おわりに

目黒線と直通する3路線でも8両編成化に際してホームドアが追設されました。しかし、三田線は8両化を前にすべてのホームドアを新型に交換、埼玉高速鉄道は既存部分とメーカーや仕様が異なるホームドアを導入するなど、各社各様で全く違う対応となった点が興味深いです。

前述の通り、東横線と目黒線ではTASC・ホームドア制御に欠かせない地上子・車上子の位置関係が違います。これが原因で、かつて運転されていた「みなとみらい号」のような目黒線と東横線の直通運転は難しいのかもしれません。

出典・参考文献

- ホームドア方式のワンマン運転を計画|東急電鉄

- 当社保有車両の8両編成化による輸送力増強と新型車両3020系の導入|東急電鉄

- 2022年4月上旬から目黒線において8両編成列車の営業を順次開始|東急電鉄

- 可動式ホーム柵システム|株式会社 京三製作所

- なんと!駅のホームドアに日産車のウインカーが? | clicccar.com

- 木暮 隆雄、高岡 公浩「東急電鉄のホームドア設置計画」『JREA』Vol.58-No.11、日本鉄道技術協会、2015年、p39948-37952

- 片桐 淳也「東急電鉄のワンマン運行システム ~線区特性に応じた3つのワンマンシステム~」『運転協会誌』2006年7月号、日本鉄道運転協会、p18-21