JR西日本のホームドア:梅小路京都西駅の3ドア車用大開口タイプ

| タイプ | 腰高式(二重引き戸タイプ) | |

|---|---|---|

| メーカー | JR西日本テクシア・ナブテスコ | |

| 開閉方式 | 開扉 | 自動(定位置停止検知・両数検知) |

| 閉扉 | 車掌手動操作 | |

| 停止位置許容範囲 | ±1,200mm(TASCなし) | |

| 開口部幅 | 4,040mm | |

| 非常脱出ドア | なし | |

| 支障物検知センサ | 3Dセンサ | |

2019年3月16日に開業したJR嵯峨野線(山陰本線)の新駅・梅小路京都西駅では、当初から同線初となるホームドアが整備されています。JR西日本管内としては同時期に設置された高槻駅2・5番のりばに次いで2例目の3ドア車用ホームドアですが、駅の置かれている立地が影響して二重引き戸式大開口タイプが採用されました。

目次

1 ホームドアの仕様

嵯峨野線では特急列車も運行されていますが、同駅は普通列車のみが停車する駅なので20m3ドア車に特化したホームドアが採用されました。ドア数や開口幅は違うものの、基本構造はJR総持寺駅に設置されている4ドア車用大開口ホームドアと類似しています。

高槻駅2・5番のりばのホームドアは開口幅約3.6mだったのに対し、同駅の大開口タイプは開口幅を4m以上にまで広げています。その理由は、ホームの京都寄り約半分が10パーミル勾配に掛かっていること、なおかつTASC(定位置停止装置)は未整備であることから、停止精度に余裕を持たせるためだそうです。

手前側が京都方面に向けて下っている

2016年1月に配布された資料「西日本旅客鉄道株式会社のホーム安全対策 ~可動式ホーム柵と昇降式ホーム柵について~」によると、今後のホームドア整備方針として導入条件の一つに “一定以上の下り勾配がある場合は停止余裕距離がさらに必要になるため、勾配が一定以下であること” と明記されていました。

すなわち、10‰勾配という立地は導入条件にあった「一定の勾配」を上回るため、大開口タイプの導入により停止余裕を広げることで課題を解決したのです。

※非常開ボタン表示追加前に撮影

JR総持寺駅と同じく、ホームスラブの構造目地を跨いて筐体を設置している個所では、温度によるスラブの伸縮を吸収できる特殊なベースプレートが使われているように見えました。

各開口の線路側に設けられた3D式支障物検知センサや非常開ボタンの配置なども、同時期に整備された他駅のホームドアと変わりません。

2 ホームドアの開閉方式

2.1 開閉方式の概要

同駅のホームドア開閉方式は以下の通りです。

- 開扉:自動(定位置停止検知・編成検知)

- 閉扉:車掌手動操作

JR西日本在来線のホームドア・昇降式ホーム柵は、車両側との通信を必要とせず、地上側の各種センサが列車の定位置停止・編成両数などを検知して自動開扉するシステムが採用されています。一方、閉扉は車掌による手動操作で行います。

システムの詳細は別記事で紹介しています。

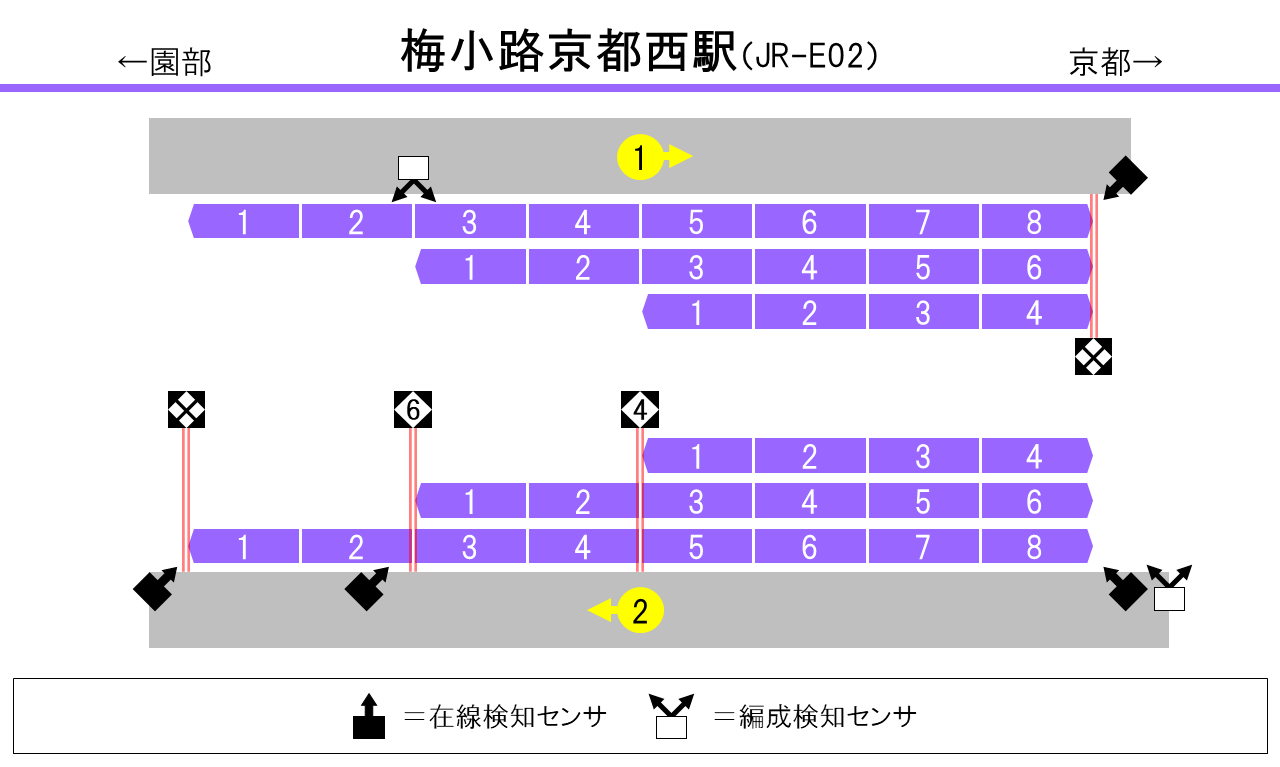

対応している編成両数は4両・6両・8両の3種類です。車両前面を測定する在線検知センサは、2番のりばの6両編成用センサのみ設置場所から停止位置までの距離が離れているため、より長距離を測定できる機種が使われています。

左上にあるのが編成検知センサ

車掌用開閉操作盤は、2018年度以降に設置された筐体の標準となった押しボタン式が採用されています。

2.2 各種センサ配置図

在線検知センサと編成検知センサの配置は上図の通りです。2番のりば(園部方面)は両数ごとに停止位置が異なるため在線検知センサがそれぞれの箇所に設置されており、4両編成用のみ停止位置前方ではなく後方にあるのが特徴です。

3 「通過列車用」停止位置目標について

前述の通り、JR西日本のホームドアは列車の定位置停止検知ですぐに自動開扉する仕組みです。そのため回送列車等の場合は自動開扉しないように、本来の定位置から少しずらした「回送用」という停目が設けられている駅もあります。

しかし同駅の場合、1番のりば(京都方面)には「回送用」ではなく「通過列車用」という停目があり、一方の2番のりば(福知山方面)にはそれに相当する停目がありませんでした。

この件については、他駅の例も含めた考察を別記事にまとめています。

4 おわりに

京都駅~園部駅間は通常「嵯峨野線」と案内される区間ですが、正確には全長700キロ弱もある山陰本線において最初のホームドア設置駅となった同駅。「山陰本線のホームドア設置駅」と書くと近未来的に感じてしまいますが、この違和感が無くなるほど山陰本線にホームドアが普及するのは果たして何十年後になるでしょうか。

出典・参考資料

- 西日本旅客鉄道株式会社のホーム安全対策 ~可動式ホーム柵と昇降式ホーム柵について~

- 京都鉄道博物館へ徒歩5分の新駅誕生。JR西日本、3月16日開業の嵯峨野線「梅小路京都西駅」内覧会 – トラベル Watch

- 梅小路京都西駅新設及び 旧鉄道施設の活用による地域活性化|土木学会関西支部

- 坂上 英輝、中谷 誠「JR総持寺駅ホーム柵設置に向けた取り組み」『R&M : Rolling stock & machinery』2019.1、日本鉄道車両機械技術協会、p27-30